西泠拍賣有限公司2017年秋拍品,有一件越王旨殹青銅劍,銘文清晰,品相完好。據(jù)有關(guān)資料并經(jīng)實物勘對,此劍原為盧芹齋舊藏,出土?xí)r間、地點皆不詳,上世紀三十年代由盧吳古玩公司售于日本藏家塩冶金雄,著錄于1938年日本出版的《塩冶金雄收集品》書中,1976年日本新田美術(shù)館作為開館紀念品出版的《名品圖錄》中,也著錄是劍。

▲ 2017西泠秋拍

631

戰(zhàn)國·青銅錯金銀越王旨殹(不光)劍

銘文:1. 戉王旨殹曰。

2.戉王旨殹曰。

3.自乍用僉曰。

4.自乍用僉曰。

5.戉王旨殹自乍用僉唯曰。

說明:1. 此為著名的國君越王勾踐第四代玄孫越王殹(不光)佩帶的王劍。

2. 在已知的數(shù)把越王旨殹(不光)劍中,此劍在工藝、書法上皆屬上乘,是越國青銅鑄造技術(shù)的代表。

3. 劍格與劍首采用金銀混錯技法飾鳥蟲篆,銘文達30字之多。

4. 劍格銘文豎寫橫列,在以往所見傳世或出土的越王者殹劍(包括越王不光劍)中尚是首例,填補了越王者殹劍過渡到越王丌北劍之間在劍格銘文書寫形式上的缺環(huán),歷史價值極高。

5. 古越國即在今杭州,此劍重回故地,王者歸來。

長:49.5cm

RMB: 8,000,000-12,000,000

出版:1. 《塩冶金雄收集品》第二八號,昭和十三年(1938年)。

2. 《開館記念——新田美術(shù)館名品圖錄》第十九號,昭和五十一年(1976年)。

越王旨殹青銅劍為寬格式,通長49.5公分,寬5公分,銘文鑄于劍格兩面和劍首,鳥蟲書,隔字錯金銀。銘文內(nèi)容雖屬常見,但勾中卻含有純裝飾用文字,而且劍格上所鑄銘文為豎寫橫列,這在以往所見傳世或出土的越王者殹劍(包括越王不光劍)中尚是首例,恰好填補了越王者殹劍過渡到越王丌北劍之間在劍格銘文書寫形式上的缺環(huán)。同時,也從另一側(cè)面印證了越王丌北劍的年代。

造字1

銘文位于劍格正面10字,其中重文5字,4字錯金、6字錯銀;背面10字,其中重文5字,4字錯金、6字錯銀:

戉王旨殹古,戉王旨殹古,

自乍(作)用僉(劍)古。自乍(作)用僉(劍)古。

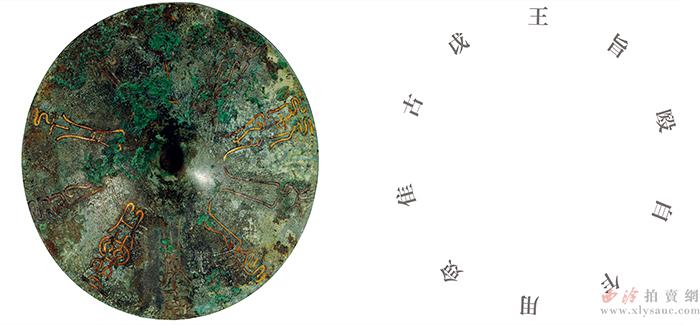

劍首10字,環(huán)繞一周,其中5字錯金、5字錯銀:

戉王旨殹自乍(作)用僉(劍)。隹(唯)古。

“戉王”即“越王”。越國國名青銅器銘文一般寫作“戉”,或贅增邑旁作“□1”,典籍常作“越”,也有作“粵”的,為通假字。“旨殹”,越王之名。其中“旨”為“者旨”之省,讀為“諸稽”,是其氏稱,“殹”則為其名。因此,器主之名全稱當作“戉王者旨殹”,也就是“越王諸稽殹”。

我在考證越王的氏姓時已指出,越王是彭姓諸稽氏。雖然青銅器銘文中的越王“者旨于睗”即“諸稽于睗”,也就是勾踐之子鼫與,經(jīng)過各家考證,已成定論①,但可惜考釋者大都偏重于從“對音”的角度來考慮,而忽略了“諸稽”為姓氏這一點。陳夢家先生雖然在《六國紀年》一書中提出“越王中亦以之為名(或姓),如下述之諸稽于賜”②的懷疑,但他在考證淮南出土的銅器銘文時卻沒有再堅持③。事實上,在越王“諸稽于睗”的全名中,“諸稽”為氏,“于睗”為名,而《越絕書》作“與夷”乃“于睗”的同音通假字,《吳越春秋》作“興夷”,“興”為“與”的訛字。“男子稱氏,女子稱姓”,越王名作“諸稽于睗”,正符合我國古代這一習(xí)慣。應(yīng)該說越王的姓氏,早在出土的銅器銘文上已經(jīng)是很清楚的了。其實,越國有諸稽氏,已見于史書,《國語·吳語》記越王勾踐“乃命諸稽郢行成于吳”,“諸稽郢”名字的構(gòu)成即是以“諸稽”為氏、“郢”為名,此事《史記·越世家》作:“(勾踐)使范蠡與大夫柘稽行成為質(zhì)于吳”,則將“諸稽郢”省寫作“柘稽”(“柘”為“諸”的同音通假字),是其證④。

越王諸稽殹即越王翳,“殹”字典籍寫作“翳”,“翳”字本從“殹”得聲,二字故可相通。近年新發(fā)表的清華大學(xué)藏戰(zhàn)國竹簡《系年》,記有三晉與“戉公殹”聯(lián)合伐齊之事⑤,戉公殹即越王翳,亦可為證。

越王翳為越王州勾之子,繼州勾為越王。青銅器銘文的越王“州勾”之名,典籍寫作“朱勾”(“朱”為“州”的同音通借字),其為越王不壽之子,是越王勾踐的曾孫。《竹書紀年》載:“于粵(越)子朱勾卒,子翳立。”《史記·越王勾踐世家》則作:“王翁卒,子王翳立。”從出土及傳世的越王兵器看,州勾之名從未有寫作“翁”者,是《史記》等記州勾之名當有誤。越王翳在位時間甚長,《史記·越王勾踐世家》索隱引《竹書紀年》云:“(翳)三十六年七月太子諸咎弒其君翳,十月粵(越)殺諸咎粵滑,吳人立子錯枝為君。”在位共36年(公元前411~前376年)。

劍首銘文

劍格銘文

越王翳的名字,典籍又有異寫。《越絕書》云:“翁子不揚”,《吳越春秋》亦云:“翁卒,子不揚。”是越王“翳”的名字又作“不揚”,但越王兵器中未曾出現(xiàn)過“不揚”的名字。按傳世或出土的越王兵器中,有越王名作“者旨不光”,或省稱為“旨不光”,在其未繼位時則稱“越王嗣旨不光”或“嗣越不光”。1997年我曾撰文指出,越王“不光”即典籍中越王州勾之子“不揚”。古音“光”隸陽部見母,“揚”隸陽部喻母,二字系疊韻關(guān)系,聲母屬喉、牙對轉(zhuǎn),故有通假的可能。翳,本指華蓋,《說文》:“翳,華蓋也,從羽殹聲。”引申為障蔽,《楚辭·離騷》:“百神翳其備降兮,九疑繽其并迎。”《國語·楚語》:“今吾聞夫差好罷民力以成私,好縱過而翳諫。”是其意。故目疾引起的障膜也稱“翳”,玄應(yīng)《一切經(jīng)音義》卷十八《鞞婆沙阿毗曇論》五引《三蒼》:“翳,目病也。”正因為目有翳,所以不見光明。“翳”與“不光”乃一名一字,其取名正符合古人名、字相應(yīng)的原則。另外,翳也指云翳,天上有云翳,自然會遮蔽陽光而不見了,陸賈《新語·慎微》:“罷云霽翳,令歸山海,然后乃得覩其光明。”正可解“翳”與“光明”之間的關(guān)系。典籍記州勾之子名或作“不揚”,不如出土劍銘作“不光”來的妥貼。由此也可以看出,此時越國王室貴族之取名,已有華夏化的傾向⑥。

1998年6月我于香港中文大學(xué)張光裕教授處獲見一件越王旨殹劍的銘文摹本,只有劍格背面及劍首摹本,曾作小考⑦,此劍銘文錯金,劍格正面4字、背面8字(兩端各增有一裝飾文字),劍首環(huán)列12字,銘文作鳥蟲書,構(gòu)形同于以往著錄之越王嗣旨不光劍和越王不光劍。此劍越王名字劍格作“者旨不光”,劍首作“旨殹”,可證“者殹”即“者旨殹”之省寫,更證實了“不光”和“翳”確為一名一字。越王不光即越王翳,由此可成定論。至于名與字同見一器的例子其他兵器也有,如吳王光戈、攻敔王光韓劍,“光”與“(韓)”即一名一字。1974年于安徽廬江湯池出土的攻敔王光劍,銘文為“攻敔王光自乍(作)用鐱(劍)。余允至,克戕多攻。”名與字也是分列兩處⑧,可以參看。

2006年于湖南省益陽市赫山區(qū)天子墳虎形山30號戰(zhàn)國墓出土的一件越王旨殹劍⑨,銘文錯金,劍格正面4字,其中重文2字;背面4字(兩端各增有一裝飾文字),劍首環(huán)列12字。銘文除劍格背面只有4字作“者旨不光”外,其余皆與上劍銘文相同。益陽出土的越王旨殹劍再一次證實了我的考證。

迄今所見有越王者殹之名的劍共三件,上述兩劍形制皆作窄格式,另有一件殘劍的形制為寬格式⑩,三劍的劍格銘文皆作對向排列。新發(fā)現(xiàn)的這件越王旨殹劍,形制為寬格式,劍格銘文作豎寫橫列,這在越王翳劍(或越王不光劍)中實為首次出現(xiàn)。而以往所見這種寬格豎寫橫排的銘文形式衹見于越王丌北劍。雖然從銘文考證的角度我已指出越王丌北就是越王無彊、為越王翳之子?,但在越王翳(或越王不光)劍至越王丌北劍的銘文書寫形式上卻找不到實證,新發(fā)現(xiàn)的這件越王者殹劍恰好填補了從越王殹劍過渡到越王丌北劍之間在劍格銘文書寫形式上的缺環(huán)。

特別需要指出的是,通讀銘文,劍格正、背面銘文中的兩端4個“古”字及劍首中的“古”字,在勾中似乎毫無意義。從鳥蟲書構(gòu)形分析,此字可以釋作“古”,也不排除可以釋為“曰”(根據(jù)上下文意)。上引兩件越王者殹劍的劍首銘文作:“戉(越)王旨殹(翳)自乍(作)僉(劍)。隹(唯)尸(夷)邦旨(稽)大。”若作對照,本劍劍首銘文中勾末的“唯古”(或“唯曰”)兩字,若看作“唯夷邦稽大”勾的省略,勉強也能說得過去。但是,劍格正、背面銘文中的兩端4個“古”字,無論是釋“古”還是釋“曰”,則皆捍格不通。倘若我們換一個思路去看待劍銘中的這幾個“古”字,將其所起的作用看作僅僅是湊數(shù)、用作裝飾而已,不起文字表達語言的本來功能,則問題便就迎刃而解。其實越王劍銘文中早已出現(xiàn)過這種純粹用來作裝飾的文字例子(如上引的兩件越王者翳劍劍格背面以及多數(shù)越王不光劍劍首銘文),只是未引起我們特別重視而已。更加夸張的是,江蘇盱眙西漢江都王墓出土的越國鳥蟲書銅錞于,整篇銘文雖長達64字,卻不能通讀,其用16個單字重復(fù)組成,全部用來作裝飾,便是很好的例證?。

對本劍格銘文正、背面兩端“古”字作用的準確認識,尤為重要的是,更引發(fā)我們以往對越王丌北名字認識上的反思。

凡是對吳越兵器研究有所涉獵的學(xué)者都知道,越王的名字中有一位稱“丌北古”,這首先是由馬承源先生提出。他在《越王劍、永康元年群神禽獸鏡》一文中?,刊布了上海博物館收藏的一件越王劍,鳥蟲書銘文在劍格的正、背面和劍首:

戉(越)王丌北古,戉(越)王丌北古,

自乍(作)用旨自。自乍(作)用旨自。

隹(唯)戉(越)王丌北,自乍(作)元之用之僉(劍)。

1987年于安徽安慶王家山戰(zhàn)國墓中出土了另一件越王亓北古劍,銘文中除劍格背面之“旨”(字原誤)字寫作“僉(劍)”外,其余與上海博物館藏劍全同?。由于越王之名劍格作“丌北古”,劍首寫作“丌北”,學(xué)術(shù)界一直以來皆認為此越王全名為“丌北古”,劍首稱“丌北”乃是省寫,而未曾引起過任何懷疑。

從本文的討論,新發(fā)現(xiàn)的這件越王旨殹劍銘文,已經(jīng)揭示出所謂“丌北古”的“古”字實為裝飾用字,并非用來作越王的名字?。因此,所謂“越王丌北古”名字的理解,也應(yīng)作如是觀。“越王丌北古”,應(yīng)該正名為“越王丌北”。至于越王丌北就是越王亡彊,“丌北”與“亡彊”乃一名一字,我曾在有關(guān)文章中加以討論,此處不再贅述?。

總之,新發(fā)現(xiàn)的越王旨殹劍,可以認定為越王勾踐曾孫越王州勾之子越王翳所作之劍,錯金銀鳥蟲書銘文不僅記載了越王翳的史實,而且為解決越王丌北(即越王亡彊)的名字在越王兵器銘文中的準確釋讀提供了一把鑰匙,同時劍格書寫形式也填補了越王者殹劍過渡到越王丌北劍之間的缺環(huán)。其制作一流,工藝精湛,書法優(yōu)美,保存完好,流傳有緒,不愧為越之重器,國之瑰寶。

注釋:

①馬承源《越王劍、永康元年群神禽獸鏡》,《文物》1962年第12期;陳夢家《蔡器三記》,《考古》1963年第7期;林沄《越王者旨于賜考》,《考古》1963年第8期。

②陳夢家《六國紀年·六國紀年表考證》下篇第三伍節(jié),中華書局2005年。

③陳夢家《蔡器三記》,《考古》1963年第7期。

④曹錦炎《越王姓氏考》,《中華文史論叢》1983年第3期。

⑤李學(xué)勤主編《清華大學(xué)藏戰(zhàn)國竹簡(貳)》,《系年》第二十二章,中西書局2011年。

⑥曹錦炎《越王嗣旨不光劍銘文考》,《文物》1995年第8期。

⑦曹錦炎《新見越王兵器及其相關(guān)問題》,《文物》2000年第1期。此劍原在香港,后為臺灣高雄某氏收藏。

⑧參看李家浩《攻敔王光劍銘文考釋》,《文物》1990年第2期。

⑨潘茂輝《益陽楚墓出土青銅兵器的分期及相關(guān)問題》,載《湖南省博物館館刊》第五輯,嶽麓書社2008年。劍現(xiàn)藏益陽市文物處。

⑩曹錦炎《鳥蟲書通考》圖116,第133頁,上海辭書出版社,2014年。

?曹錦炎《新見越王兵器及其相關(guān)問題》,《文物》2000年第1期。

?曹錦炎、李則斌《江蘇盱眙西漢江都王墓出土越國鳥蟲書錞于》,《文物》2016年第11期。

?載《文物》1962年第12期。

?朱世力《安慶出土之越王丌北古劍》,《故宮文物月刊》第10卷第11期,1992年。

?從越王丌北劍的劍格背面銘文中“旨(劍)”字后的“自”字看,已經(jīng)顯示出也是用來作裝飾。

?曹錦炎《新見越王兵器及其相關(guān)問題》,《文物》2000年第1期。

相關(guān)鏈接: