2023西泠春拍新發(fā)現(xiàn)南宋迪功郎新溫州永嘉縣主簿顏汝勛發(fā)愿、名工龐汝霖等刊刻平江府磧砂延圣院本《大般若經(jīng)三卷》,可為后世研究宋版《磧砂藏》助刊人員、資金籌集、版式風(fēng)格等方面提供珍貴文獻數(shù)據(jù),又國家圖書館藏楊守敬本“思溪藏”中補配經(jīng)首《大般若》磧砂藏本同帙佚出者,輾轉(zhuǎn)近八百年,東渡扶桑,又重歸故土,堪稱無上法寶。

2023西泠春拍

南宋顏汝勛發(fā)愿、名工龐汝霖等刊刻

《大般若波羅蜜多經(jīng)》三卷

(唐)三藏法師玄奘 譯

南宋淳祐間平江府磧砂延圣院刻本

3冊228折 藏經(jīng)紙

開本尺寸:28.9×11.2cm

“情不知所起,一往而深,生者可以死,死者可以生…”明代戲曲大家湯顯祖以“情”為引,譜寫出了中國四大古典戲曲之一的《牡丹亭》。以脫略形骸的人物故事,詮釋了“世總為情”的文學(xué)觀。平江河畔,此劇作為昆曲經(jīng)典劇目,至今夜夜為人吟唱。每每曲終人散,有人回味這水磨調(diào)的吳儂軟語,也有人品嚼這劇中紙短情長的愛情傳奇…

同樣是在蘇州,一則南宋迪功郎新溫州永嘉縣主簿顏汝勛發(fā)心助刊《大般若波羅蜜多經(jīng)》磧砂藏本題記的出現(xiàn),為我們揭開了另一段留存近千年的生死愛戀…

眾所周知,《磧砂藏》始刻于南宋嘉定九年(1216),至元英宗至治二年(1322)刊刻完成。由于近百分之八十的經(jīng)卷為元代以后刊成,故宋版尤為珍貴。其中《大般若》部作為經(jīng)首,起刊時間最早,但在南宋寶佑六年(1258)磧砂延圣寺遭火災(zāi)中,包括《大般若經(jīng)》、《華嚴(yán)經(jīng)》等經(jīng)典在內(nèi)的部分經(jīng)板被燒毀,以至宋刻《大般若》留存至今者可謂稀如星鳳。

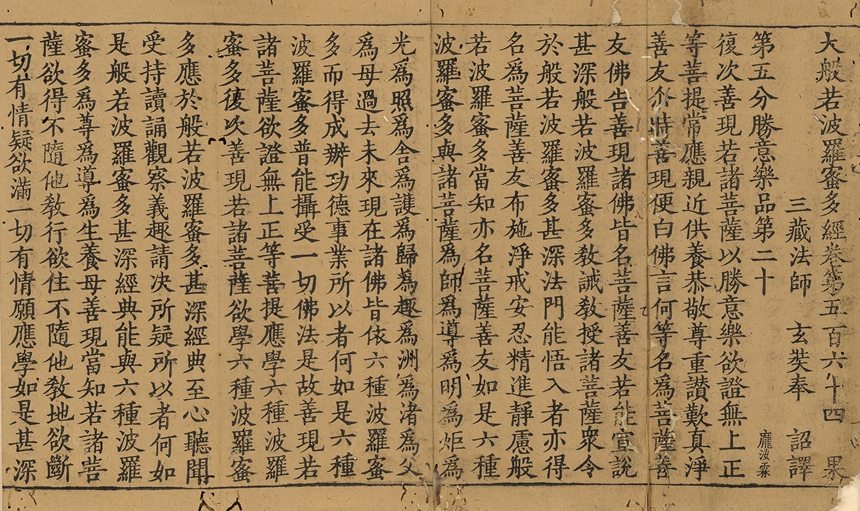

本次西泠2023春拍呈現(xiàn)之《磧砂藏》本即為南宋刻《大般若波羅蜜多經(jīng)卷第五百六十四》《大般若波羅蜜多經(jīng)卷第五百六十五》《大般若波羅蜜多經(jīng)卷第五百六十七》,共計三卷。經(jīng)折裝,首尾全。每版錄經(jīng)文30行,每行17字左右,每折頁6行。板框有天地邊線,寬約56cm,高約23.5cm。內(nèi)頁未經(jīng)托裱,原貌留存。透光可見簾紋,二指寬。

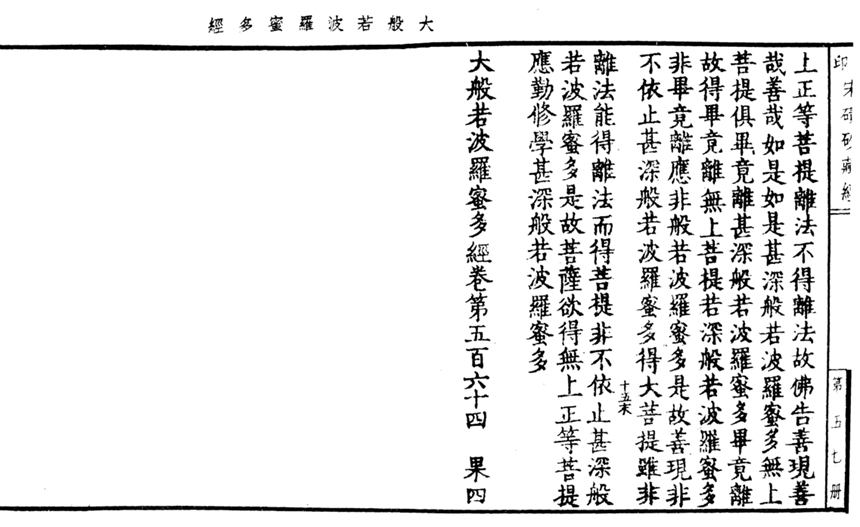

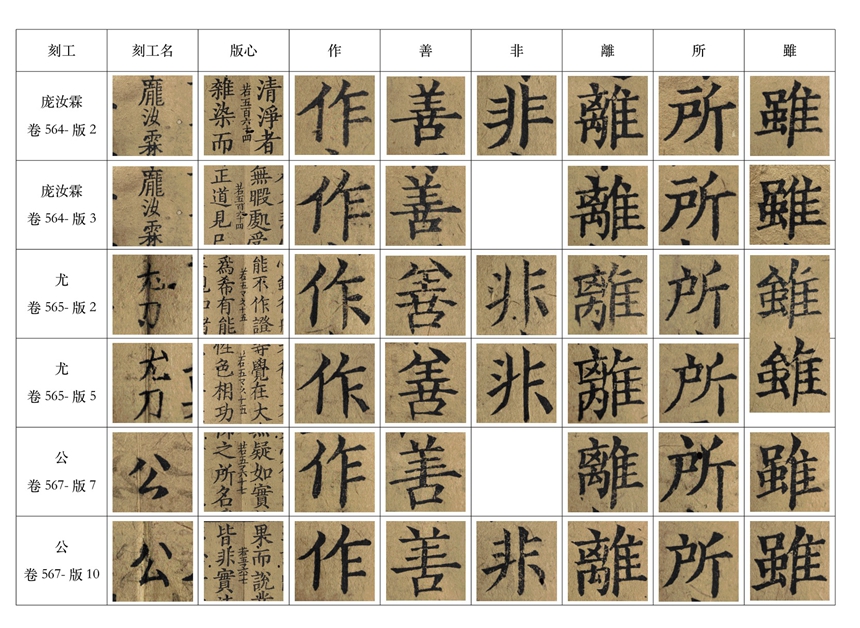

版式對比

從版式上看,《影印磧砂藏》所用的陜西開元、臥龍兩寺藏本《大般若經(jīng)》為元妙嚴(yán)寺刻本,在經(jīng)題下千字文后又添函號,并且譯者“三藏法師玄奘奉詔譯”名上加“大唐”年號;而西泠本《大般若三卷》每冊首末經(jīng)題下僅注千字文號“果”,且題為“三藏法師玄奘奉詔譯”,版間小字注文記千字文號、經(jīng)名卷次及版次,如:“果/若五百六十四/二”,是為宋刻宋印特征無疑。

西泠本、影印、金藏異文對比圖

卷中經(jīng)文對照,也見諸多異處,譬如西泠本《大般若卷第五百六十七》第五板中“具十二種微妙形相”,《影印》中為“具三十二種微妙形相”(《金藏》亦為“具十二種微妙形相”),可為后世研究宋版《磧砂藏》添錄書影。

除此之外,兩板的對觀也從側(cè)面還原了后期補版時所作的改善校對工作,比如西泠本《大般若經(jīng)三卷》偶爾會出現(xiàn)行字為十七字左右的情況,在《影印》中板刻全部統(tǒng)一為十七字。使我們能夠更細(xì)致的了解這部大藏不同時期的變化面貌。但細(xì)觀字體精神及刷印紙墨等,遠(yuǎn)不及此宋版精良。

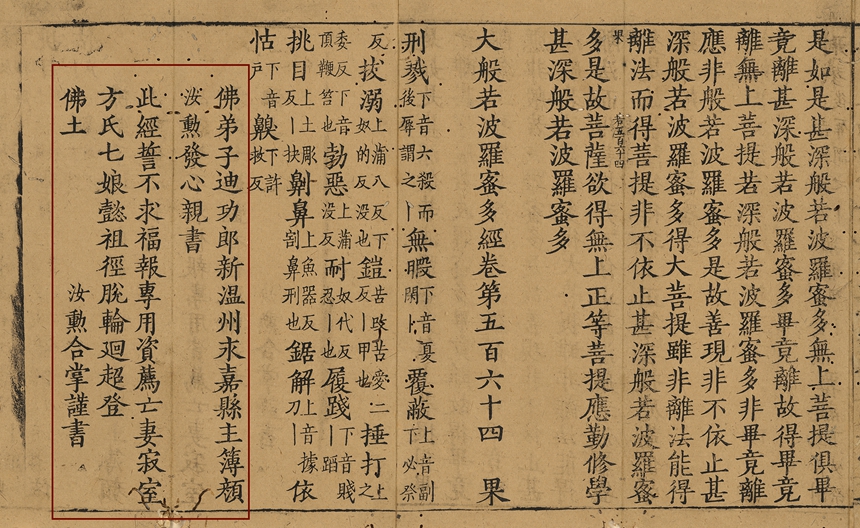

在西泠本《大般若卷第五百六十四》末,新發(fā)現(xiàn)一則南宋迪功郎新溫州永嘉縣主簿顏汝勛發(fā)心助刊題記:“佛弟子迪功郎新溫州永嘉縣主簿顏汝勛發(fā)心親書。此經(jīng)誓不求福報,專用資薦亡妻寂室方氏七娘懿祖徑脫輪回超登佛土。汝勛合掌謹(jǐn)書。”《大般若卷第五百六十七》卷末記文或與前卷相同,刷印隱約而現(xiàn)。

西泠本卷尾

《影印宋磧砂藏》卷尾

這條題記的罕見之處在于他與其他發(fā)愿人所立宏愿不同,是《磧砂藏》目前僅見不求福報,至心只愿亡妻擺脫輪回之苦,超登佛土的題記。或由于當(dāng)時經(jīng)板的損毀,一度隨之淹沒于世。補板后也未能被《影印宋磧砂藏經(jīng)》所載,并且日本西大寺舊藏宋刊磧砂藏《大般若卷第五百六十四》《大般若卷第五百六十七》卷尾亦未收錄此題記。

發(fā)愿人“顏汝勛”,同時也作為明確的書經(jīng)人名,亦未被《漢文佛教大藏經(jīng)研究》書經(jīng)人所收錄。宋版題記的出現(xiàn)為追溯此三卷刊刻緣起提供了最直接的信息。

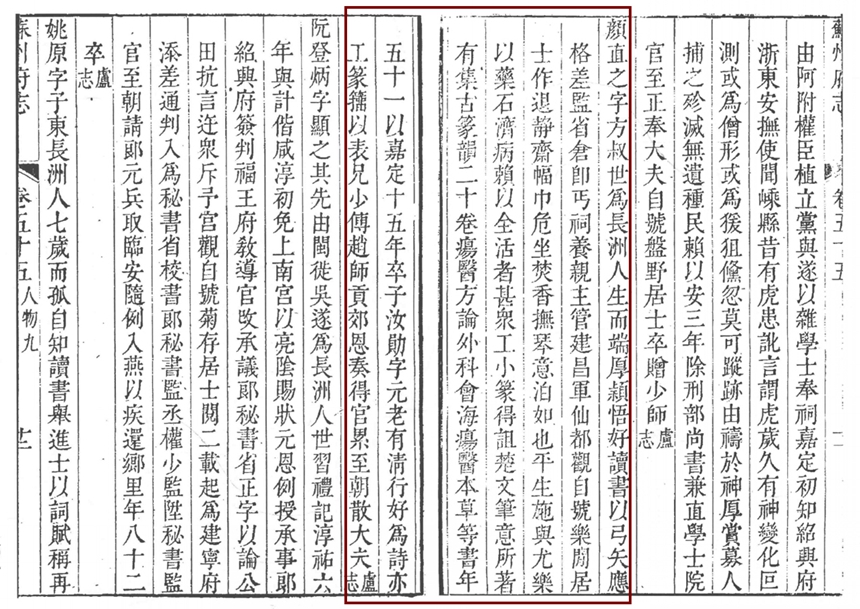

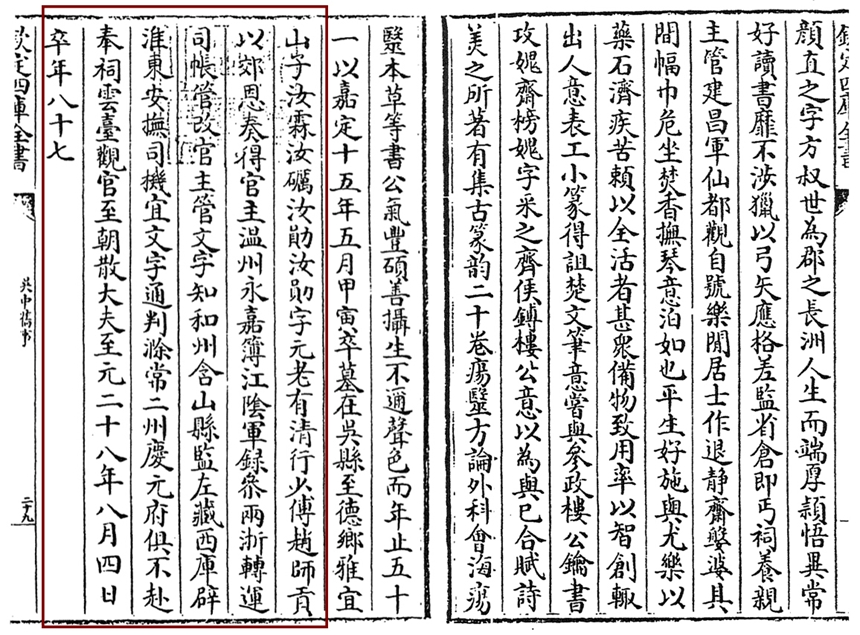

《蘇州府志》卷五十五

“顏直之,字方叔,世為長洲人。生而端厚穎悟,好讀書。以弓矢應(yīng)格,差監(jiān)省倉,即丐祠養(yǎng)親,主管建昌軍仙都觀。自號樂聞居士。作退靜齋,幅巾危坐、焚香撫琴,意泊如也。平生施與,尤樂以藥石濟病,賴以全活者甚眾。工小篆,得《詛楚文》筆意。所著有《集古篆韻》二十卷《瘍醫(yī)方論》《外科會海》《瘍醫(yī)本草》等書。年五十一,以嘉定十五年卒。子汝勛,字符老,有清行,好為詩,亦工篆籀。以表兄少傅趙師貢郊恩奏得官,累至朝散大夫。”

四庫全書本《吳中舊事》

“子汝霖、汝礪、汝勛。汝勛,字符老,有清行,少傅趙師貢以郊恩奏得官,主溫州永嘉簿,江陰軍錄參,兩浙轉(zhuǎn)運司帳管改官主管文字,知和州含山縣,監(jiān)左藏西庫,辟淮東安撫司機宜文字,通判滁常二州、慶元府,俱不赴。奉祠云臺觀,官至朝散大夫。至元二十八年八月四日卒,年八十七。”

考清乾隆十三年《蘇州府志》及元陸友仁撰《吳中舊事》:顏汝勛(1208~1291),為南宋兩浙西路平江府長洲縣(今蘇州)書法家、醫(yī)學(xué)家顏直之之子。以表兄少傅趙師貢(宋孝宗同母兄趙伯圭之子)郊恩奏得官。故此也可被視為宋室宗親旁支發(fā)愿參與刊刻之卷。

《寄顏一齋閣內(nèi)寂室方氏》

南宋·釋慧性

即心即佛沒誵訛,不動舌頭意氣多。

打破虛空行活路,夫妻撫掌笑呵呵。

釋慧性(一一六二~一二三七),號無明,俗姓李,達(dá)州巴渠(今四川宣漢東北)人。孝宗淳熙十五年(一一八八)祝發(fā),束包南游。首謁佛照光,又造松源崇岳座下。出世蘄州資福寺,越兩年,遷智度寺。后歷住南康軍廬山歸宗能仁、開先華藏、棲賢寶覺、平江府陽山尊相、壽寧萬歲等寺。理宗嘉熙元年卒,年七十六。為南岳下十九世,松源崇岳禪師法嗣。有《無明慧性禪師語錄》,收入《續(xù)藏經(jīng)》。事見《語錄》及所附顏汝勛撰《塔銘》。 釋慧性詩,以輯自《語錄》的偈頌及其中單編之詩合編為一卷。

雖然題記中未載入刊刻年代,但據(jù)《新纂續(xù)臧經(jīng)》中所輯顏汝勛書《大宋無明慧性禪師語錄》序文,款識有“淳祐癸卯(1243)上巳長洲一齋顏汝勛敬書”及《塔銘》“迪功郎溫州永嘉主簿顏汝勛撰并書”款,可知其任溫州永嘉縣主簿一職在南宋淳祐間。

并且,參考李際寧先生《中國國家圖書館藏“思溪資福藏”概述》中提到的南宋嘉熙三年(1239)平江府昆山縣慧聚寺比丘良顯助刊磧砂藏本《大般若經(jīng)卷第五百》等留存宋版《大般若》題記時間推測,此三卷應(yīng)刊刻于淳祐間,由磧砂延圣院第三任住持法超主持刊刻。

結(jié)合“顏汝勛”生卒年代,其發(fā)愿助刊此經(jīng)卷時僅三十余歲,似乎可以想見這位男主人公的當(dāng)時境遇:本該是“如花美眷”的年華,卻經(jīng)歷了“重過閶門萬事非,同來何事不同歸”的境遇。也使得我們在研讀題記內(nèi)容的同時,更強烈的感受到經(jīng)卷字里行間所賦予的救贖意義…

三人助刊經(jīng)目表

同時,在何梅女士撰《山西崇善寺藏<磧砂藏>本的價值》一文中發(fā)現(xiàn)“顏汝弼”“顏汝燮”二人名,文中記載山西崇善寺本《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)》卷尾有題記七行:“大宋國兩浙西路平江府長洲縣樂安上鄉(xiāng)…奉佛弟子顏汝弼,謹(jǐn)書此最勝、尊勝陀羅尼二經(jīng)…仍施財貳佰叁拾貳貫零貳拾文,恭入磧砂寺大藏經(jīng)坊刊板流通…淳祐三年(1243)正月,弟子顏汝弼謹(jǐn)題。”聯(lián)系“顏汝勛”一名,這三位助刊人不僅姓名極為相似,且助捐時間相近,同為淳祐間平江府長洲縣人,其中是否存在更多的宗族關(guān)系,也可為我們今后研究《磧砂藏》募捐群體及方式繼續(xù)關(guān)注。

西泠本《大般若經(jīng)三卷》中可見“傅方”“尤”“忠”等南宋刻工名,其中《大般若波羅蜜多經(jīng)卷第五百六十四》刻工“龐汝霖”此人為《磧砂藏》刻工名中首次出現(xiàn),未載于《漢文佛教大藏經(jīng)研究》刻工名錄。

據(jù)瞿冕良先生《中國古籍版刻辭典》收錄:“龐汝霖,南宋嘉熙間浙江地區(qū)刻字工人。參加刻過《押韻釋疑》(余天任本)”。此卷的出現(xiàn),也為研究南宋時期刻工刊刻世俗、佛教典籍情況以及兩浙地區(qū)刻工流轉(zhuǎn)提供參考。

并且,有了世俗典籍、佛教經(jīng)典、寫工名和刻工名,也使得我們可以進一步去探索寫工與刻工之間的關(guān)系。以西泠本《大般若經(jīng)三卷》為例,雖然不能得知顏汝勛書法的本來面目,但通過對不同刻工刊刻版面中的文字提取,可以發(fā)現(xiàn)相同刻工的版面對文字的布局方式和俗字寫法存在極為相似之處。

諸如:“作”字,“龐汝霖”刊刻較為規(guī)整;“尤”末筆橫劃改為點;“公”末兩筆明顯收短,又如版心小字經(jīng)名中卷次“百”字,“龐汝霖”刊刻較為規(guī)整;“尤”“公”二人類蘇州碼。

僅針對以上同一時期這三卷可以看出:版刻字體雖有其整體面貌,但并未因為同一位書經(jīng)人而完全統(tǒng)一,所呈現(xiàn)出的個體特征明顯傾向于刻工而非題記落款所書寫工。此外,西泠本《大般若卷五百六十四》和《大般若卷五百六十七》卷末最后的題記部分當(dāng)是由此板刻工雕版同時完成,并非后來添加。

由此展開對“宋刻”“浙刻”這些概念的思考。正如我國著名歷史學(xué)家陳寅恪曾在《隋唐制度淵源略論稿》一文中指出:“全部北朝史中凡關(guān)于胡漢之問題,實一胡化漢化之問題,而非胡種漢種之問題。”根據(jù)日本西大寺所藏宋版磧砂藏《大般若經(jīng)》版面資料統(tǒng)計,這部刊刻于平江府磧砂延圣院的《大般若》部,存宋版刻工90余人,分別來自平江(蘇州)、建安、杭州、武夷、建寧等地區(qū),并非全部蘇州本地。那么“宋刻”“浙刻”也同樣存在“宋化”“浙化”的過程。

龐汝霖參與刊刻

宋嘉熙三年(1239)禾興郡齋刻本《押韻釋疑》

以西泠本為例,在查閱平江府(今蘇州)磧砂藏刻工“龐汝霖”時,還發(fā)現(xiàn)了同為南宋中葉杭州地區(qū)名工的“龐汝升”。此人曾與另一位刻工“丁松年”共同參與過宋兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本《周易注疏》的刊刻,而這位“丁松年”也曾與“龐汝霖”共同參與過宋嘉熙三年(1239)禾興郡齋刻本《押韻釋疑》的刊刻,且這些刻本都允為當(dāng)時善本。故此聯(lián)系密切又姓名極為相似的龐氏二人,包括同時期的“龐知柔”“龐知泰”等人是否存在更多的家族關(guān)系,他們在刻本“浙化”的過程中起到了怎樣的推動作用,也值得我們探索思考。

![]()

南宋時期,海上絲綢之路繁盛,也促進了中日佛教文化的交流。早在顏汝勛師友釋慧性住持平江府陽山尊相禪寺及雙塔壽寧萬歲禪寺時,即有日僧來此訪學(xué)。其弟子釋道隆(自號蘭溪)亦于南宋淳祐六年(1246)赴日弘法。期間從中國請回的佛教經(jīng)典、儀軌、圖像等更是被視為珍寶,對日本宗教、美術(shù)及文化產(chǎn)生了極大影響。

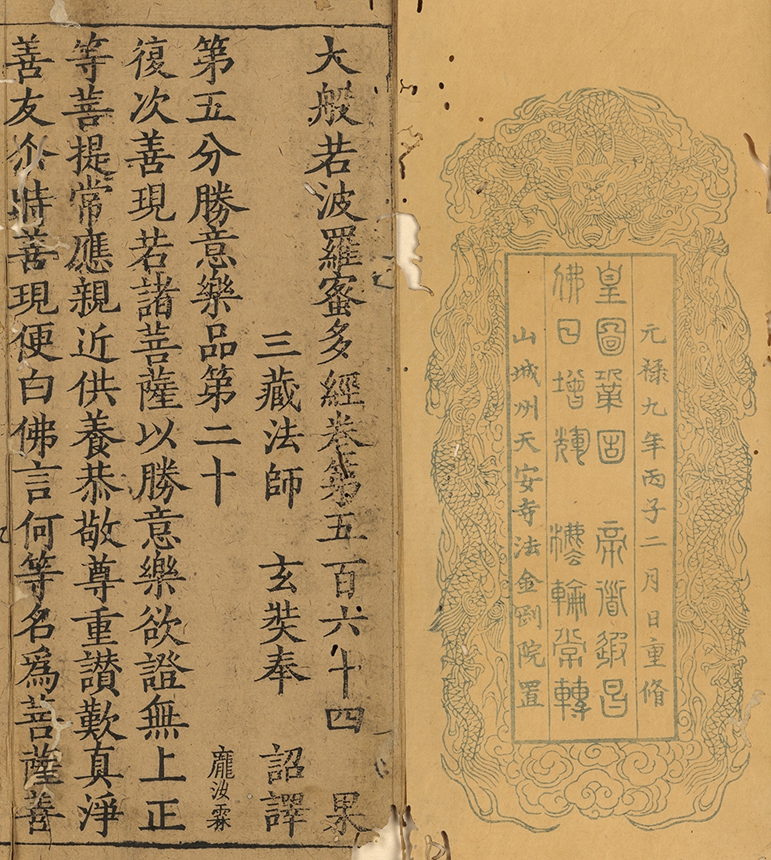

雖然無從得知此西泠本《大般若三卷》是何時東渡,但根據(jù)每冊卷首舊修所添龍牌,我們發(fā)現(xiàn)它與現(xiàn)藏國家圖書館楊守敬收購日本山城國天安寺(今日本京都府南部)“思溪藏”中補配磧砂藏《大般若經(jīng)》形式、裝幀一致,當(dāng)屬同批配補中早佚之本。

“元祿九年(1696,清康熙三十五年)丙子二月日重修/皇圖鞏固,帝道遐昌;佛日增輝,法輪常轉(zhuǎn)/山城州天安寺法金剛院置”

宋安吉州資福寺《大藏》經(jīng),全部缺六百余卷,間有鈔補,亦據(jù)宋折本,舊藏日本山城國天安寺。余在日本,有書估為言欲求售之狀。適黎星使方購佛書,即囑余與議之。價三千元,以七百元作定金,立約,期三月付書。及逾期而書不至,星使不能待,以千元購定日本翻明本。久之書至,星使以過期不受,欲索還定金。書估不肯退書,難以口舌爭。星使又不欲以購書事起公牘,囑余受之,而先支薪俸以償。余以此書宋刻,中土久無傳本,明刊南、北《藏》本,兵燹后亦十不存一,況明本魯魚豕亥不可枚舉,得此以訂訛鉏謬,不可謂非鴻寶,乃忍痛受之。缺卷非無別本鈔補,以費繁而止。且此書之可貴,以宋刻故也。書至六七千卷,時至六七百年,安能保其毫無殘闕?此在真知篤好者,固不必徇俗人之見以不全為恨也。光緒癸未(1883)二月宜都楊守敬記。

——楊守敬撰《日本訪書志補》

據(jù)李際寧先生《中國國家圖書館藏“思溪資福藏”概述》一文所考,此批楊守敬本“思溪藏”經(jīng)首六百卷《大般若波羅蜜多經(jīng)》已全部佚失,是用宋磧砂藏本配補:“1915年楊守敬去世。次年,楊氏藏書欲尋轉(zhuǎn)讓。此時正值反對袁世凱稱帝的蔡鍔病逝。社會各界為了紀(jì)念他,遂以蔡鍔字松坡為名,辟北海快雪堂設(shè)立‘松坡圖書館’,并面向社會征集、采購圖書。楊氏一部分藏書,包括這部從日本購回的‘思溪藏’,入藏松坡圖書館。1950年,北海松坡圖書館并入北京圖書館(今國家圖書館),這部《思溪藏》也就隨之入藏中國國家圖書館善本部。”

《磧砂藏》就像一張散落于世界各地的拼圖,我們至今未能得觀其真容。也因為幾經(jīng)毀板之難,給世人以一藏千面的印象,所以正是如此,宋版原貌和每一則新題記、新刻工、新版式的發(fā)現(xiàn)都值得我們重視,并為之探索。

人生而有涯

而思無限

幸賴于近千年前

這位溫州永嘉主簿顏汝勛對妻子的深深掛念

我們跨越了時空

得見此《大藏》之一斑

也希望在下一個千年

這份繾綣之情

依舊能得善佑