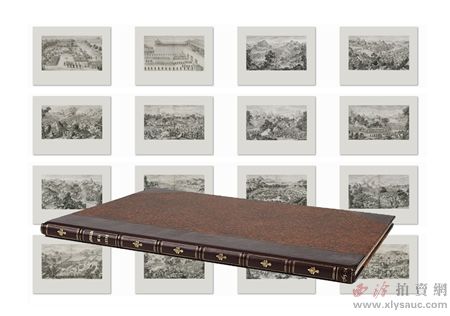

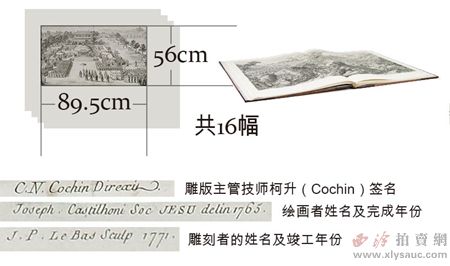

《乾隆平定準(zhǔn)部回部戰(zhàn)圖》是中國歷史上第一部“中西合璧”的戰(zhàn)爭(zhēng)題材銅版畫,乾隆二十七年(1762)由郎世寧在內(nèi)的四位宮廷西洋畫師奉御旨繪圖,畫稿遠(yuǎn)送法國巴黎,由法蘭西皇家藝術(shù)學(xué)院院長侯爵馬里尼(Marigney)親命著名雕版技師柯升(Cochin)主事,挑選勒巴(Le Bas)、圣多米(St.Audbin)等擅長風(fēng)景銅版畫的名手雕造,并請(qǐng)一流印工以特制“大盧瓦”紙和特種油墨精印兩百套,后連同雕版一起運(yùn)送回京,耗時(shí)十五年之久。全套戰(zhàn)圖共十六幅,縱56cm,橫89.5cm,極為宏闊,生動(dòng)再現(xiàn)了清軍平定準(zhǔn)格爾部及維吾爾族大小和卓木叛亂的恢弘戰(zhàn)爭(zhēng)場(chǎng)景,堪稱18世紀(jì)歐洲銅版畫制作之典范,也代表了清代宮廷銅版畫的最高水平。現(xiàn)今留存于民間的完整《戰(zhàn)圖》已非常稀少。

此套銅版畫為中國皇帝訂制,要求“與原圖不爽毫厘”,故極得法方重視;法國亦希望能藉此博得中國皇帝的賞識(shí),在商業(yè)和宗教方面謀求更多利益,故在改稿、雕版、用紙、刷印等各方面都力臻完美。乾隆帝對(duì)這套作品也非常滿意,不僅將其用于重要頒賞及陳設(shè),還以之為范本仿制多種戰(zhàn)爭(zhēng)銅版畫,以表明維護(hù)大清帝國領(lǐng)土邊疆的堅(jiān)定立場(chǎng)。因此這套《戰(zhàn)圖》不僅具有極高在藝術(shù)價(jià)值,更是18世紀(jì)中西政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流的歷史見證。

舶來的奢侈品

銅版畫源起歐洲,距今已有近六百年的歷史,是當(dāng)?shù)匾环N名貴的版畫,常被用于復(fù)制油畫和制作書籍插圖,因其所用材料以銅為主,故得名。相比木刻版畫,銅版畫制作在材料要求、刻制和復(fù)印技術(shù)等方面更為復(fù)雜,價(jià)格亦昂。據(jù)伯希和《乾隆西域武功圖考證》一文考證,《乾隆平定準(zhǔn)部回部戰(zhàn)圖》每塊銅版的雕版費(fèi)約10000里物,約合銀1470兩,整個(gè)制作刷印耗銀30000兩,相比之后在國內(nèi)制作的《兩金川得勝圖》(4017.36兩)、《臺(tái)灣得勝圖》(3294.372兩)等戰(zhàn)圖,可謂價(jià)昂。

銅版畫自明萬歷傳入我國以來,只在清代宮廷內(nèi)部被少量采用(乾隆至道光年間共刊刻銅版畫12種,其中戰(zhàn)圖8種、宮廷園林題材2種、輿圖2種), 民間難以推廣,且隨著清朝國力式微和海禁政策的實(shí)施,道光以后銅版畫在清宮亦絕跡。而在中國傳統(tǒng)繪畫中,戰(zhàn)爭(zhēng)圖也一直是非主流,具體的交戰(zhàn)描繪直到明末才出現(xiàn),至乾隆一朝,文治武功臻極鼎盛,戰(zhàn)爭(zhēng)題材的宮廷銅版畫創(chuàng)作也進(jìn)入高潮,而《乾隆平定準(zhǔn)部回部戰(zhàn)圖》堪稱其中的登峰之作。

乾隆二十至二十三年(1755-1758)間,清軍三度出兵,平定新疆準(zhǔn)格爾、回部叛亂,一統(tǒng)天山南北,有效遏制了俄國東擴(kuò)對(duì)蒙古牧地及西北地區(qū)的蠶食,確立了嗣后中國疆域的輪廓。乾隆皇帝對(duì)這場(chǎng)戰(zhàn)役的勝利非常重視,希望能將其按照此前見過德國畫家喬治?呂根達(dá)斯的銅版畫戰(zhàn)圖的形式表現(xiàn)出來,遂令西洋宮廷畫師郎世寧、王致誠、艾啟蒙、安德義四人繪制圖稿,并送往歐洲雕制銅版。而其背后的深意是要在歐洲宣揚(yáng)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的合法性,再次宣示新疆屬大清版圖的歷史實(shí)情以及中亞諸部對(duì)清廷的歸屬,給俄國一定的警示。時(shí)任歐洲耶穌會(huì)駐華會(huì)長的費(fèi)博爾(P.J Louis Le Febvre)力陳法國藝術(shù)為歐洲之冠,隨后由廣東的十三行和法國的印度公司簽訂契約承辦此事。最初刷印的二百套版畫均在法國完成,銅版與版畫、畫稿后分批運(yùn)回北京,歷時(shí)十余年。

“中西合璧”的戰(zhàn)爭(zhēng)藝術(shù)

銅版畫以細(xì)膩繁復(fù)的藝術(shù)風(fēng)格而著稱。其制作方法大致分為腐蝕法(在金屬版上用腐蝕液腐蝕)和直刻法(直接用針或刀刻制),屬于凹版印刷,故相比木刻的凸版,更擅長表現(xiàn)細(xì)致入微的圖景或人物。如果將《平定準(zhǔn)部回部戰(zhàn)圖》與后來的《平定臺(tái)灣戰(zhàn)圖》比較,可以看出此戰(zhàn)圖在不同線條的組合上非常豐富,單是一塊石頭的切面就有菱形交叉線、虛線、菱格加長點(diǎn)等等組成的陰影,這些陰影線與留白的組合塑造了物體的質(zhì)感。又如《凱宴成功諸將士》以疏密漸層的點(diǎn)做出人皮膚的暗面,表現(xiàn)肌肉感。而《臺(tái)灣戰(zhàn)圖》雖然也以線條輪廓表現(xiàn)物象,但是一個(gè)區(qū)塊只選用一種線條,處理得較為簡(jiǎn)單。

這套戰(zhàn)圖雖由不同人繪畫、雕刻,其整體風(fēng)格是典型的“郎世寧體”,體現(xiàn)了西洋透視法與中國傳統(tǒng)繪畫“全景式構(gòu)圖”的結(jié)合。在前景和中景的具體人物、動(dòng)物塑形上,作品強(qiáng)調(diào)光線的明暗、投影,造型比例恰當(dāng),生動(dòng)再現(xiàn)了戰(zhàn)爭(zhēng)某一瞬間的情景,是典型的西洋畫風(fēng)格。而在遠(yuǎn)景的處理上,則摹擬中國傳統(tǒng)山水畫的風(fēng)格和各種皴法,以“中國古代版畫特有的高雅沉靜風(fēng)格描繪出來”。在整體的構(gòu)圖上,作品同樣參照了中國畫的散點(diǎn)透視,將不同時(shí)間、地點(diǎn)的人物事件組合在一個(gè)畫面中。這種迥異于西方寫實(shí)主義的繪畫,也引起了西方人的新奇感,并對(duì)西歐畫壇產(chǎn)生一定影響。

在油墨和刷印方面,此套戰(zhàn)圖采用了特殊的油墨,乃取一種葡萄酒渣提煉而成,熬制艱難,通過“輕重勻稱,陰陽配合”的嫻熟刷印技藝,使畫面清晰地呈現(xiàn)出不同灰度的層次感,增強(qiáng)了藝術(shù)感染力。

這套《戰(zhàn)圖》在當(dāng)時(shí)影響甚大,但由于僅供清宮收藏及頒賞,外界流傳甚少,故后世仿印過多種版本,先后有1783-1785年法國雕刻家赫爾曼縮略仿刻本(開本為原圖一半)、光緒十六年(1890)德國人沙為地石印本、日本京都帝大影印本。乾隆至道光年間,清宮以此戰(zhàn)圖為范本又仿制了《平定兩金川得勝圖》、《平定臺(tái)灣得勝圖》等多種銅版畫,多系中國工匠仿制,然版刻粗重,尤其在表現(xiàn)人物時(shí)顯得經(jīng)驗(yàn)不足,在藝術(shù)成就上皆無法超越《平定準(zhǔn)部回部戰(zhàn)圖》。

十年一劍,精工卓絕

依照中法簽訂的契約,十六幅銅版畫原定于乾隆三十四、五、六、七年分限呈繳,但直到乾隆四十二年才全部繳齊。法方深知此乃“天朝傳辦之物”,關(guān)乎法國藝術(shù)家之榮譽(yù),需確保作品在完工之時(shí)“絕對(duì)完美”“無可指摘”,這里暗示了一種類似于景德鎮(zhèn)官窯時(shí)代的 “不惜工本”的皇家標(biāo)準(zhǔn)。

在銅版雕刻前,首先要對(duì)畫稿進(jìn)行修改。將現(xiàn)藏北京故宮的一套《平定伊犁回部戰(zhàn)圖冊(cè)》彩稿與《戰(zhàn)圖》銅版畫對(duì)比,兩者應(yīng)該是依照同一稿本制作,但在《效勞回部成功諸將》和《凱宴成功諸將士》兩幅中,法方明顯拉低了視角,并將觀者與整幅畫面的距離拉近。畫稿中留白的天空,在銅版畫中被層次分明的云層代替。當(dāng)馬里尼侯爵看到銅版畫成品稱贊王致誠圖稿獨(dú)妙時(shí),鐫工首領(lǐng)柯升坦言:“您所見的美麗樣貌都不是出于王致誠的原稿,他只是個(gè)平庸的畫家,那些效果是銅版畫家們后來刻畫出的”。

在銅版鐫刻過程中,版畫家需要視情況將精密繁復(fù)的線條一次一次地添加,每劃一層都要進(jìn)行試印、校稿、修版,確認(rèn)無誤后方能刻畫下一層線條。為避免交叉線條交點(diǎn)模糊不清,對(duì)同一區(qū)塊中不同方向的線條要分次腐蝕。為表現(xiàn)遠(yuǎn)景和近景的層次,深和淺的線條也需要分層腐蝕。分次或分層的決斷,每一次腐蝕時(shí)間的長短,全仰賴版畫家的經(jīng)驗(yàn),這也是一幅版畫作品成功與否的關(guān)鍵。在帕斯卡爾?陶樂思(Pascal Torres)的《中國皇帝的戰(zhàn)役:路易十五彰顯的乾隆榮耀》(Les Batailles de l’empereur de Chine)一書中提供了《戰(zhàn)圖》第一次校樣與最后成品的對(duì)比。油墨的調(diào)制和刷印也很有講究。根據(jù)臺(tái)北故宮博物院藏軍機(jī)處月折包等文獻(xiàn)記載,柯升在致京書信中提到,此銅版工夫細(xì)致,刷印最難。所用西洋紙張需浸潤得法,每次上墨前先將銅版置于烤架上用炭火加熱,再均勻上墨。當(dāng)一張成品完成后,要將銅版上的余墨清除干凈,再進(jìn)行下一次加熱、上墨的印刷過程。而能以揉擦手法給銅版上油并達(dá)到“輕重均勻、陰陽配合”之效果者,在數(shù)百位熟練工匠中也僅得四、五人而已。倘不諳作法,不僅刷印模糊,還會(huì)傷及銅版。另外,刷印還受到天氣的影響,冬寒不宜動(dòng)工。又據(jù)帕斯卡爾?陶樂思《中國皇帝的戰(zhàn)役:路易十五彰顯的乾隆榮耀》記載,由于《戰(zhàn)圖》的高度政治敏感性,乾隆皇帝要求在歐洲不得留下印制品,而當(dāng)時(shí)歐洲的刷印工常有私自盜印版畫牟利的現(xiàn)象,因此盡管中方頻頻催促,柯升還是堅(jiān)持只請(qǐng)一位他所信任的專業(yè)刷印師Beauvais來完成此項(xiàng)工作。柯升認(rèn)為一天的刷印量不可能超過12或15張。如果按照1天15張計(jì)算,16塊銅版每塊200張的數(shù)量,至少需要213天。而相比中國木板刷印,按照錢存訓(xùn)《中國紙和印刷文化史》中的說法,一個(gè)熟練工一天可以印1500張。

在銅版和紙張的用料方面同樣頗費(fèi)周折。如果按照原稿尺寸制作,法國當(dāng)時(shí)最大的紙也無法留足夠的邊,銅版的大小也一樣棘手。最終只能向英國進(jìn)口適合的銅版,并向紙商Prudhommer特別定制新形制的“大盧瓦”紙以應(yīng)所需。根據(jù)日本學(xué)者高田時(shí)雄《平定西域戰(zhàn)圖解說》一文,這種“大盧瓦”紙的費(fèi)用與一塊銅版的價(jià)格相當(dāng)。

法國原裝,全套稀存

此次西泠春拍中這套完整的《戰(zhàn)圖》為法國原裝冊(cè)頁,封面用紙及扉頁所用孔雀紋特制紙均為二百年前故物,書口燙金,品相完好。乾隆三十九年(1774),當(dāng)全部銅版畫鐫刻完畢,法國謹(jǐn)循與清廷的協(xié)議,除王室與王立圖書館留存部分樣本外,其余全部運(yùn)往中國,故“雕刻的原版寄往中國以后,法國所存印本甚希”,此冊(cè)應(yīng)該就是當(dāng)年留存法國者。

每幅版畫下方鐫有繪畫者姓名及完成年份(左下)、雕版主管技師柯升的簽名(中下)、雕刻者的姓名及竣工年份(右下)。后來清宮裝裱時(shí)一律將下方的制作者姓名遮蓋,有失原貌。本冊(cè)16幅版畫依次為:《凱宴成功諸將士》(郎世寧繪,1770年勒巴刻)、《平定回部獻(xiàn)俘》(王致誠繪、馬斯蓋利埃刻)、《呼爾滿大捷》(1765年安得義繪、1770年圣多米刻)、《庫隴癸之戰(zhàn)》(安得義繪、阿利阿曼刻)、《阿爾楚爾之戰(zhàn)》(1765年王致誠繪、阿利阿曼刻)、《鄂壘扎拉圖之戰(zhàn)》(郎世寧繪,1770年勒巴刻)、《霍斯庫魯克之戰(zhàn)》(郎世寧繪、1774年布勒弗刻)、《平定伊犁受降》(1765年艾啟蒙繪、1769年布勒弗刻)、《伊西洱庫示淖爾之戰(zhàn)》(安得義繪、1772年郎納刻)、《拔達(dá)山汗納款》(安得義繪、1772年蕭法刻)、《烏什酋長獻(xiàn)城降》(安得義繪、1774年蕭法刻)、《和落霍斯之捷》(1766年王致誠繪、1774年勒巴刻)、《效勞回部成功諸將》(安得義繪、1772年德尼刻)、《黑水解圍》(1765年郎世寧繪、1771年勒巴刻)、《格登鄂拉折營》(1765年郎世寧繪、1769年勒巴刻)、《通古斯魯克之戰(zhàn)》(1765年繪、1773年圣米多刻)。

法國原印的二百套《戰(zhàn)圖》在乾隆后期已陸續(xù)散出。據(jù)臺(tái)北故宮博物院藏軍機(jī)處月折中的頒賞清單,乾隆皇帝分五次將一百零一套《戰(zhàn)圖》賞賜給皇子、親王、文武大臣和進(jìn)呈圖書最多的私人藏書家;乾隆四十九年(1784) 又諭令將《戰(zhàn)圖》分送全國各地的行宮、園林和寺院保存陳設(shè)。目前國內(nèi)公藏機(jī)構(gòu)中,兩岸故宮博物院、中國國家圖書館、中國第一歷史檔案館、臺(tái)灣國立中央圖書館等數(shù)家藏有完整的《戰(zhàn)圖》。另據(jù)法國吉美博物館有關(guān)介紹,目前歐洲有完整的《戰(zhàn)圖》四套, 殘缺的(十五幅)一套,還有些零散分藏于私人手中。拍賣市場(chǎng)上,全套的原版版畫非常少見,國內(nèi)僅嘉德2010年春拍中一套天祿琳瑯舊藏本(含乾隆御題十八幅),以190.4萬元成交,余皆零本或法國縮略本。

《戰(zhàn)圖》的十六幅畫稿作何歸宿,今無可考。銅版自法國運(yùn)回儲(chǔ)藏宮中,1900年因義和團(tuán)事件流出宮外。據(jù)日本學(xué)者高田時(shí)雄《乾隆得勝圖平定西域戰(zhàn)圖解說》一文,現(xiàn)柏林民族博物館藏有該戰(zhàn)圖銅版三張(第三、九、十五)。另有清宮重印本,新增木板刷印的乾隆御題18幅,據(jù)故宮博物院翁連溪考證,重印數(shù)量為47份。但重印本在紙墨和刷印技術(shù)上無法與法國原印本并論。