公元1368年,受到驅逐的元代蒙古統治者退居漠北,朱元璋在南京稱帝,國號為“明”。這一歷史事件不止于一般的改姓易代,更象征著漢族文化得以復蘇。因為從元代文人手中承接文化脈絡的士大夫始終試圖復古,即恢復至未遭北方野蠻民族蹂躪的宋代文化。換言之,明代士大夫欲以距離自己最近的宋文化之巔峰狀態來重構日益受損的理想世界。在這樣的美好愿景下,各種文藝與技術都有了長足發展的空間。所以,明代人普遍沉浸在豐富的物質與進步的技術所帶來的精致生活中。

經過兩個多世紀的發展,后期的明王朝雖然各種社會問題叢生,但是已然取得了文藝方面的巨大復興。17世紀中葉的江西文人徐世溥在寫給友人的信札中,表露了他對萬歷年間文化興盛局面的贊譽:

當神宗時,天下文治響盛。若趙高邑、顧無錫、鄒吉水、海瓊州之道德風節,袁嘉興之窮理,焦秣陵之博物,董華亭之書畫,徐上海、利西士之歷法,湯臨川之詞曲,李奉祠之本草,趙隱君之字學。下而時氏之陶,顧氏之冶,方氏、程氏之墨,陸氏攻玉,何氏刻印,皆可與古作者同敝天壤。而萬歷五十年無詩,濫于王、李,佻于袁、徐,纖于鐘、譚。

不止如此,萬歷文藝盛況僅僅是巔峰狀態的縮影,之前明代早中期的賢達便已數不勝數,之后更有被黃賓虹稱作“啟禎諸賢”的士夫。其關鍵在于“人物”風流,有人則有品,而注重“流品”正是明人的重要特點。朝堂之上,各種政治派別形成了人物的流品,文藝亦然。諸藝之中,書法的地位最高,亦最能與“人品”結合。故而“書品如人品”并非空談,而是人之好惡所在。如宋代司馬光、蘇軾之高品,片紙流布人間,即為世人爭頌。而蔡京、秦檜之流,雖然工于書藝,以其奸回險詐,人多惡見其書,以至于鮮有傳世。

嘉靖間大收藏家項元汴的長子項穆著《書法雅言》,頗能代表明人“書重流品”的趨勢。其“書統”篇開宗明義以為:“書之為功,同流天地,翼衛教經者也……況學術經綸,皆由心起,其心不正,所動悉邪……正書法,所以正人心也,正人心,所以閑圣道也。”他將書法分為“正宗”、“大家”、“名家”、“正源”、“旁流”五等,并一一闡釋。之后又專列“心相”篇云:“蓋聞德性根心,睟盎生色,得心應手,書亦云然。人品既殊,性情各異,筆勢所運,邪正自形。”在列舉了眾多書家書法風格與人品的關系之后,項穆說:“至于褚遂良之遒勁,顏真卿之端厚,柳公權之莊嚴,雖于書法少容夷俊逸之妙,要皆忠義直亮之人也。”他特別強調了忠義大節的重要性,認為忠義之士的書法要遠勝技法嫻熟的書家如趙孟俯的書法。

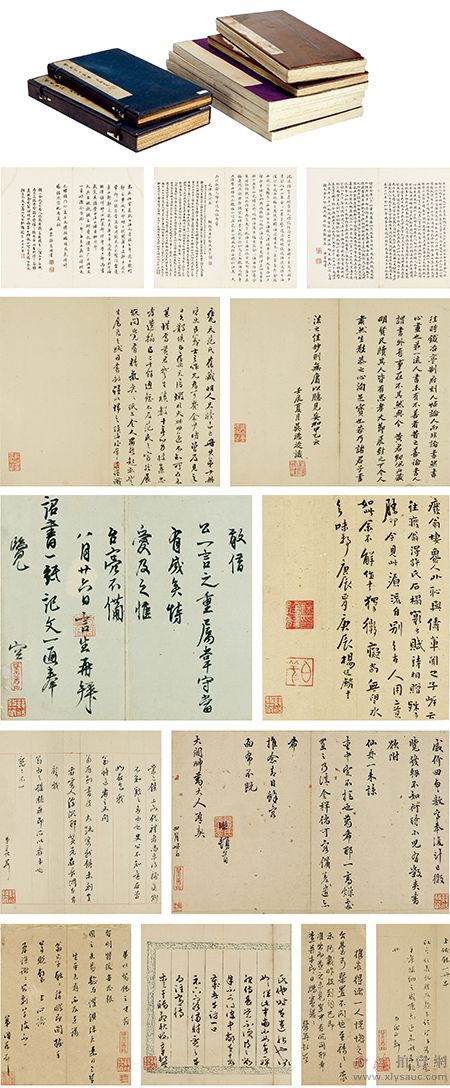

史可法、左光斗、楊 慎、熊廷弼、夏 言、祁彪佳、黃尊素、徐文華、陳良謨、姜 采、楊廷麟、朱永佑、陳龍正、陸 培、楊文驄、鐘 同、豐 熙、曾 銑、王思任、瞿式耜、徐石麒、王錫袞、侯峒曾、凌義渠、張國維、金 聲、高弘圖、陸夢龍、鹿善繼、周之訓、周順昌、范景文等四十余人

明賢忠烈尺牘集冊

說明: 羅振玉題簽,寧波范氏舊藏。清中期吳德旋、王升尾跋,每開配有晚清一人對題。

《明代名人信札冊》所收即是有明一代忠孝尺牘,其早自鐘同(1423—1455),晚則明季諸節烈,多有世所希覯者。冊后有吳德旋題跋云:

往時鐵冶亭制府刻人帖,論人而非論書。然書心畫也,弟一流人書未有不善者。昔之善論書人謂書外有事在,不其然與?今黃君紉佩所藏名賢尺牘,其人皆有忠孝大節,展對之下令人肅然生敬慕之心。洵足寶也。若乃諸君子書法之佳妙,則無庸以臆見妄加甲乙云。壬辰夏月吳德旋識。

此跋提及清代鐵保(字冶亭)以人論書的做法,并進一步認為一流的書家必然也是一流的人品。這正是與項穆書學思想一脈相承的觀點。

又有王升題跋云:

甕天范氏舊藏明人尺牘十四巨冊,其第十冊皆忠臣義士之作,允為可貴。余少時曾及見之,日久散佚。即甕天后毀于火,此冊遂不知所在,余甚惜焉。黃君楚生積數十年心力搜集忠孝遺翰,得二十余通,雖不及范氏之富,然展翫間覺有精氣奕奕紙上,令人肅然起敬,楚生屬為之跋,因書數語以歸之。鎮海后學王升謹識。

甕天范氏即寧波天一閣主人范欽后人范永祺(約1727—1795)。范永祺字鳳頡,號莪亭,乾隆五十一年(1786)舉人,與陳栻、邱學敏、袁枚、盧鎬等蘇浙名士友好。他不僅繼承了先人藏書之志,而且特別喜歡收藏明清名人尺牘真跡,包括忠臣孝子、文人逸士、以至閨閣秀媛和世外高僧,并且考究其時代、禮冠、品行、道義,然后一一序錄。然而范永祺死后,其后人未能守其藏書,終流散于估販之間,所收明清尺牘亦不知所在。此本《明代名人信札冊》應該是在黃楚生搜集的二十余通信札的基礎上繼續積累而成的,收藏者為寧波人童揆尊(字少眉,號莼舫)。冊中鐘同、豐熙、徐文華、臧應奎、夏言、曾銑、吳日來、陳龍正、李?、陸培等信札上皆有“甕天舊物”長方印,據此可知此數札原本應是范氏的舊藏。

此冊每札之后皆有晚清文人書寫傳記,有的傳記后還有童揆尊跋。童氏跋中提及的“莪亭范氏”即指范永祺。根據札后部分傳記的年款來看,大多書寫于光緒年間,主要集中在光緒元年(1875)乙亥、四年(1878)戊寅、五年(1879)己卯、六年(1880)庚辰這四個年份。所以,此冊應是童氏收藏后陸續請當時諸名士撰寫傳記的,也是仿效范永祺的做法。撰者既有寧波籍文人,也有各地文人如南蘭陵(今江蘇武進)黃山壽、嘉定葛存愿等人。傳記內容主要是節錄了《明史》記載,若史籍無傳者,則從其他史料中加以改寫而成。大多是以工整小楷書寫,也有篆書、隸書、行楷,皆取端莊肅穆之旨,書法價值亦不低。有的傳記后面童氏繼以補充或考證,主要取黃宗羲、全祖望、范永祺等人所記史料。因而這些題跋內容頗有助于明代人物研究。

冊中所收明代人物,較早的多是忠者。如鐘同諫景泰帝立儲,豐熙、楊慎、臧應奎諫嘉靖帝議禮,徐文華為“嘉定四諫”之一,夏言、曾銑則被嚴嵩所害者。晚明人物,如熊廷弼為抵抗后金的遼東經略,黃尊素、左光斗、周順昌等皆為東林黨人,其他則大多是明末抗清死節之士。這些人物,忠臣在明朝后期即給予平反,死節之士在清朝中后期亦陸續得到旌表賜謚。所以,在清代中后期集合這些忠義節烈的手稿,已經不是很忌諱的事情了。相反,清代統治者期望通過旌揚這些人物,來表明對臣民忠義道德的肯定,從而提倡對本朝統治的忠誠行為。

此冊所選名人信札不僅因為其標榜道德,就信札形式本身也有深厚的文化內涵。信札古稱尺牘,即古人的私人書信,是親友間私下傳遞信息、交流思想感情的一種應用文體,與官樣文章的“公牘”有本質區別。尺牘之名出《史記•扁鵲倉公列傳論》:“緹縈通尺牘,父得以后寧。”尺牘雖有其他稱呼如書、簡、札、啟、表、疏、箋、貼等,然皆因寫給不同的通信對象而異。牘為古代書寫用的木簡,通常長度一尺左右,因此內容受尺幅限制不能書寫很多。尺牘的書寫,無論是寒暄問候,還是論人議事,往往言簡意賅。

至魏晉時期,雖然紙張開始大量使用,但是士大夫尚玄學、重風度,并且互相品評標榜,故而尺牘成為一種崇尚簡潔的獨立文體,亦稱尺牘小品。人物傳記中往往會特別指出某人擅長尺牘,如《三國志•魏志•胡昭傳》:“胡昭善史書,與鐘繇、邯鄲淳、衛顗、韋誕并有名,尺牘之跡,動見楷模。”歷代文學大家都留下相當一部分尺牘小品,成為文學史上不可或缺的內容。明代前期和清代因文字獄大興而駭人聽聞,士人寫作轉向保守,尺牘創作多少都受到一定影響,但是明代后期至清初的百來年時間,卻是尺牘小品最為發達興盛的時期。這段時期的文學思想轉向抒寫性靈,重視情趣和韻致。孔尚任甚至認為:“人但知詞為詩之余,而不知尺牘亦詩之余也。”可見明末清初的士人將尺牘視為與詩歌有著同等重要地位的文體。

信札的書寫不同于史籍、文賦那樣可以長篇累牘,而是崇尚簡練明要,注意禮儀文辭,甚至書法也成為衡量尺牘水平優劣的重要因素。因此,尺牘不再限于實用功能,而是集通信言事與書法審美為一體的特殊藝術形式。古代書法中,大部分的書帖都是尺牘信札,如王羲之《十七帖》《喪亂帖》、王獻之《十二月帖》《鴨頭丸帖》、懷素《苦筍帖》等尺牘,讀來皆是蘊藉雋永、回味無窮,加之書法精妙絕倫,二美兼具,遂成希世之寶。這些用于欣賞書法的信札甚至被刻石上板,棰拓成帖以便于臨習,于是逐漸形成了“帖學”。所以,這件《明代名人信札冊》兼備了以上總結的實用功能、文學價值、書法審美等多種特點。

明人與清人的信札最大不同之處,是明代人寫信的行間、布局比較疏朗,字體也較為奔放、隨意,清人的信札多數顯得擁擠、嚴謹、敦厚。這與明人崇尚帖學而清人(特別是清代中晚期)崇尚碑學有關。此冊明人信札,無一不是屬于帖學范疇,因此行草書筆墨生動流利,楷書則秀麗精巧。雖然可稱書家的只有祁彪佳、楊文驄等少數人物,其他多不是以書法名家者,但是其書藝都已達到相當水平。

就書寫材料而言,隨著紙張的發明與使用,木牘逐步退出歷史,尺牘這一稱呼也逐漸被書札或信札所代替。魏晉時期望族子弟所用的紙張潔白如絲,被稱為“繭紙”,據說王羲之書寫《蘭亭序》用的就是繭紙。但大多保存下來的樓蘭殘紙和大量尺牘表明,那時候的紙張還是比較厚而粗糙的。唐代開始,出現了專門的箋紙。李商隱有“浣花箋紙桃花色,好好題詩詠玉鉤”的名句。傳說唐代元和年間,寓居成都浣花溪的女詩人薛濤,創制出了一種形制狹小、深紅一色的箋紙,即世稱“薛濤箋”。宋代開始,箋紙的種類與花紋也愈加豐富,很多文人都留下了吟詠名篇。明代的彩箋仍以單色的素箋為主,間或有大片灑金,偶有人物、山水或花鳥圖案,但為數不多。明代萬歷年間,版畫和木板水印技藝空前發展,對彩箋的制作產生了深遠的影響。箋譜最著者當推天啟六年(1626)吳發祥所刊《蘿軒變古箋譜》和崇禎十七年(1644)胡正言所刊《十竹齋箋譜》。此冊明人信札中徐文華一札就是印有花青色花紋邊框的精美箋紙;夏言所用箋紙則是灑金彩箋;晚明諸文人信札則大多是帶有紅色界格的箋紙,只是有的界格天頭地腳的邊框曲成圓弧、波浪或蓮花瓣的形狀。

此冊明人信札的大部分作者剛好處于這段歷史背景之下,因此其書寫信札的熱情也空前高漲。尺牘作為一種文體得以大量編纂刊行并廣泛傳布,是尺牘興盛的主要標志。周亮工在《尺牘新鈔•選例》中將“文人贈答之篇,一時揮灑之制”的尺牘與“經國大業”的“文章”對舉,強調尺牘“篇無定格,幅不同規”,要“抒寫性情,標舉興會”,要“新致宜標,陳言務去”。章法也最為靈活自由,無須著力為之而任意自然。

書無定法,文無定體,不受任何清規戒律的束縛,令人讀之備感親切,也最易達到生動感人的藝術效果。比如鐘同札中開篇即云:“弟以駑鈍之才荷圣明特拔,每思報國之未易,慚與懼俱深矣。”因為鐘同的父親鐘復與劉球相約進諫,結果因鐘同母親阻止而未果。后來劉球諫死,鐘復亦以羞愧而病死。鐘同母親深為懊悔,云:“早知爾,何若與劉公偕死。”鐘同自幼聽到母親此言,便立志完成父親成為忠臣的志愿。而此信的首句便直露這樣的志向,可謂抒發性情的典型。后來鐘同果然因為諫景泰帝立儲之事被杖刑而死,年僅三十二歲,卻終于完成忠諫的理想。由此札即可體會作者真實的性靈與情感。

明代初年的尺牘的形式仍與宋元時期沒有太大差別,通常將收信者名諱書于信末,往往高一字或平行,并且在“某某(自稱)頓首拜上”字之后再另起一行寫上款,以示尊敬。明初信札比較多見的是延續宋代以來的雙下款,即寫信人名出現兩次,一次是在信的開頭寫上“某某頓首或拜具”等,最后在信的正文之后再書“某某再拜”或“某某頓首”字樣,本來“頓首再拜”字樣應出現于雙下款的信,因為開頭已“頓首”,信末才“再拜”,但演化到后來即使單下款的信也寫“再拜”。如黃尊素札即書“再頓首”;范景文札“主臣主臣容躬九頓首”,非常客氣;而鹿善繼書“門生善繼頓首”,系寫給老師之信。

明代中后期信札上款絕大部分放于信末,以示尊重,除非是下級致送上級,或晚生拜會高官的信才鄭重地將收信人上款放于前面。這種上款前置的信一定是寫給較尊敬的長輩而不會是一般友朋。此外在稱謂上也可見到明末信札的特色,如習慣稱年丈、尊丈、年臺、世丈、宗臺、父臺、社兄、社盟等。明人信札往往開篇即入主題,客套語及贅語不多,所以書法也流利生動,有較高藝術性。如豐熙札書“大閫帥萬大人厚契”,是因為對方地位較高,其他信札大多數都是寫給熟悉的友人,所以這樣鄭重的上款不常見。

明中后期信札的下款多數只是單款,通常置于信末,放在收信人上款之前。通常的寫法是“某某頓首拜上”等字樣。此時期一個有趣的普遍特點是,大部分寫信人愛在下款的簽名之上鈐蓋自己的姓名印,并且多是蓋于名字而非姓氏之上,這是當時一種流行的風氣,到清代仍偶有余緒,然不如明代中晚期普遍。如豐熙札落名款“熙”字,并鈐蓋“豐氏原學”白文方印于其上。但鈐印位置也并不盡然,如鐘同札是在“頓首”下方位置鈐蓋有“鐘同”朱文方印,而不在落款“同”字上;曾銑的“石唐”朱文方印鈐蓋于最末“慎余”二字的下方;同樣情形還出現于楊廷麟札中。也有鈐蓋其他非姓名章的,如夏言札落名款“言”字,并鈐蓋“春宮太保”白文方印于其上。臧應奎札落名款“應奎”,鈐蓋的則是墨印“丁丑進士”。鈐蓋印章也有例外的情況,有的信札在信件起始處鈐蓋印章,如吳日來札在起始處有“日來”朱文姓名章,同樣的情形還出現在金聲、史可法、姜采、朱永佑、陸培等札中。而明末至清初,由于政局險惡多變,大多是不具名信札,更不鈐蓋印章。

明中晚期的信札在信末寫完上下款、日期等內容后,大部分的寫信人在信的左下角會寫上“沖”、“左沖”、“左素”、“左慎”等字樣。“沖”與“玉”、“素”等字即空白之意,因古人寫書是從右至方,“左沖”即謂信的內容到此為止,左方是空白的。這一做法是為了防止信札在投送過程中被人拆開,在左方空余處添加內容而導致不良后果。明代特務監視嚴密,明人筆記中記載了不少信函被東西廠、錦衣衛等拆閱而招禍的故事。

不具名信函也是明末至清初所流行的風氣,大約延續到清初康熙年間才漸漸消退。為了保障寫信者的隱私及防止有人拆閱告密,寫信人不在信中具署自己的姓名,而用“名正肅”、“名正具”或“知名不具”等語代替簽名。“知名不具”者,是因為收信人已很熟悉寫信者的筆跡等,所以不需署名對方即知何人。在不具名信函上更不可能有印章的鈐蓋了。但是也有例外,如史可法札書“名正具,沖”,既無姓名亦無上款,但是卻有鈐蓋印章,凌義渠札書“賤名端肅,左慎”,起始處鈐蓋姓名章。這就不是出于保密,而是以印章代替姓名的習慣。

尺牘書信既然是明人最主要的溝通方式,則可以表達豐富的情感,言談各種事情。楊文驄札云:“真廟后岕數□分供法師為北窗竹下清暑之飲者,不能多也。月外當過大樹下追陰納涼耳。運老法師清座,教弟驄頓首。”此信應是寄給一位法師的,寥寥數語卻清曠雋逸,配以流暢的草書,非常有唐宋人的氣韻。

明人信札中并不僅僅是表達一些高情遠志,也常常出現一些具體的事務。如豐熙札中主要央求友人將兒子托付的數夾書籍隨舟帶來,并期望能挪舟中一干燥的高處置放,以免書籍受潮。他俏皮地和朋友說:“諒愛中定不拒也。”估計友人讀到此句必然會心一笑,意下是萬萬不可推辭的了。

夏言在信札中主要是向朋友李侍御請求一件事情。他因為近來托自己的妹夫購求基址一區,位置在府城內西偏,但稍嫌淺隘。鄰傍有一二家小屋,如果能夠合并進來就可以成為一處完整的住宅規模。所以夏言期望借朋友一言,能夠為他向一位韋姓官員疏通,前去調解,把握應該還是挺大的。盡管夏言后來位至首輔,但在未顯達之前卻也因為建造住宅而相求于人。此信口吻亦非常輕松直白,估計此事最終應該是成功了。

書信在古人生活占有相當的分量,自己要寫出也要收到大量的信札,當這些信札積累起來時也需要進行整理和處理。秘密言事并不可告人的信札往往不會保留,寫信人會囑咐收信人焚毀。而一般的信札,大多文人會根據書信的重要程度選擇保留,書法是否精美自然也是保留與否的標準之一,沒有留存價值的信札則會定期焚燒處理了。明人的文集中,基本都有“尺牘”或“書”的分類,但是信札在選入文集時,選擇的是一些比較具有語言文學價值的,或者能夠彰顯通信雙方身份地位的信札。但是信札本身卻經常被清除上下款和年月日,有的文集會注有標題,比如“與某某札”;如果沒有標題,則不熟悉此人者就很難知道通信對方是誰了,從而造成歷史信息的缺失。所以,尺牘原件的收藏對保存史料、文藝、書法都有著非常大的意義。