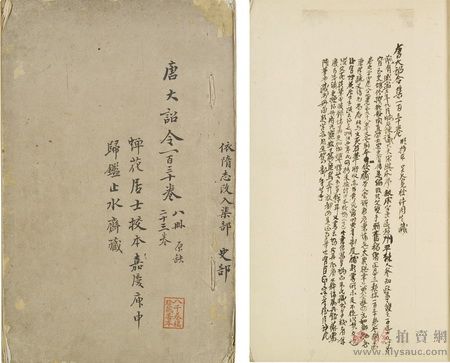

八千卷樓舊藏、吳焯批校跋本《唐大詔令集一百三十卷》

明末清初抄校本

毛裝8厚冊 竹紙

開本:28×17.8cm

著錄:

1.《鑒止水齋書目》史部第五櫥,(清)許宗彥撰。

2.《善本書室藏書志》卷八,(清)丁丙輯。

3.《八千卷樓書目》卷四,(清)丁仁編。

4.《海日樓書目》,沈曾植撰。

5.《四庫簡明目錄標注》史部六,(清)邵懿辰撰。

說明:此書經清初藏書家吳焯通篇批校、題跋、補抄不下數萬字。后由許宗彥鑒止水齋、丁丙八千卷樓、周大輔鴿峰草堂、沈曾植海日樓遞藏并著錄。

《唐大詔令集》自元明清三代無刻本流傳,校補難度極大。現存抄本中,經過校勘的僅有數部,此本當為最精。這是現存保留吳焯手跡最多的一部書,也是對唐大詔令最早的研究。

從王文韶大學士府出門,沿清吟街東行幾百米,稍加探尋便可找到一棟歇山頂的二層小樓,樓前立一小碑,上書“小八千卷樓舊址”。門前的玉蘭一株,已有參天之姿,當年栽下它的便是清末赫赫有名的四大藏書家之一——錢塘丁氏兄弟。由此再往南幾個街口,同樣是書香故地,清初藏書家吳焯的“瓶花齋”、汪憲的“振綺堂”,許宗彥的“鑒止水齋”,以及晚清民國時期林立的舊書坊大都云集于此。歲月流逝,藏書樓主人和當年的書市盛景如春花秋落,早已不復。我們很難從喧鬧的街市中,再找回那一種沉浸于故紙堆的心靈的寧靜。

直到2013年暮春,一部經由八千卷樓舊藏的《唐大詔令集》從海外回到杭州。此書為清初藏書家、校勘家吳焯通篇批校題跋,又經許宗彥、丁丙、周大輔、沈曾植等數位江浙藏書家遞藏、著錄。翻開書冊,朱墨紛披,那些藏書樓中的文人雅事也隨之一一浮現。

吳焯,校書達人的風雅與癡狂

吳焯(1676-1733),字尺鳧,號繡谷,又號蟬花居士,錢塘(今杭州)人。他家的庭院中,有一古藤,花時柔條下垂如瓔珞,于是構亭“繡谷”,與朋友吟賞其間,頗得佳趣,其藏書樓名“瓶花齋”,想必也與此好有關。據《武林藏書錄》載,吳焯“喜聚書,凡宋雕元槧與舊家善本,若饑渴之于飲食,求必獲而后已。故瓶花齋藏書之名,稱于天下”。后輩藏書家對吳焯都非常推崇。如傅增湘在《藏園群書題記》中就說:“尺鳧以藏書名家,多蓄善本,尤嗜丹鉛,著有《繡谷亭熏習錄》,考證翔實,為世所重。”

吳焯校跋古籍的學問功夫,也十分了得,加之其校書存世極罕,故向為藏書家所看重。現代藏書家黃裳甚至將吳校本與“黃跋”(黃丕烈題跋本)作比較:“年來南北舟車,訪書公私藏,曾未見尺鳧校本一種,罕遇難求,遠較蕘翁為甚。世人佞黃而不知有尺鳧者,殆難免井蛙之誚耳。”(《驚鴻集·明抄本琴史》)。

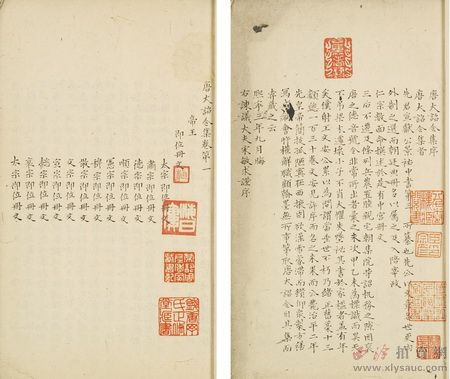

我們手頭這部《唐大詔令集》,毛裝八厚冊,內經吳焯通篇批校、補抄不下數萬字。這是現存保留吳焯手跡最多的一部書,也是對唐大詔令最早的研究。尤為難得的是,卷中有吳焯手書題跋三十處,跋語或長或短,意到筆隨,讀來頗足玩味。以下試舉數例,以饗讀者。

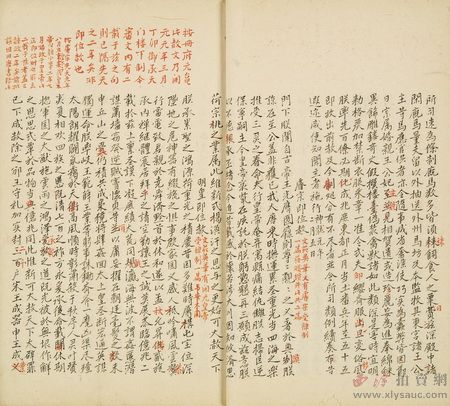

“南華堂側黃梅盛開,姬人拭方壺,濯以新水,插供幾上。向晚燃三衢白蠟,余披閱此卷。小平朝次”(第一百七卷)。瓶花齋中,書香,佳人,清供,三者俱足,大概只有在這樣的環境中,校書這等苦差才能成為樂事吧。

又,“歲行盡矣,低窗竹屋,燈火青螢,時于此間得少佳趣。坡云是語,真乃冰雪胸襟,煙霞氣質。吾輩縱不能到此境地,當此殘年,風雪中篝燈擁爐,宵分未罷,亦是冷澹生涯中一種快事也。丙午小除夜。”(第一百三卷)

又,“新年不為酒食之會,不入魚龍曼衍之場,紙窗木幾,燈火熒煌,起步中庭,月光亭午,此際真索鮮人不得也。”(第一百二十七卷)

以上不過寥寥數語,足以于冷澹寂靜中透出的快意,若非識得書中三昧之人,何能體悟如此深切。

當然,正所謂“德不孤,必有鄰”,在杭州這樣的人文萃集之地,藏書風氣之盛,在瓶花齋的“文人沙龍”中就可見一斑。在第一百二十一卷中,吳焯寫道:“卷內錯簡,尋繹數十過方得補全,命侍史重書。中春花生日,招同欒城、樊榭、堇浦、小山兄弟瓶花齋集,出此編欣賞永日”。

這里提到的沈嘉轍(欒城)、厲鶚(樊榭)、杭世駿(堇浦)、趙昱(小山)俱為一時名流,也是當時頗富盛名的藏書家,又同為吳焯的同里密友,真當算得上談笑有鴻儒,往來無白丁了。我們今天倡導和推進藏書文化,心中也不乏這樣的期許,有朝一日,中國大地能夠重現這等名副其實的文儒雅集,以不負祖先文脈源流之深,不負山川鐘靈毓秀之德。回歸正題,按照趙昱的說法,吳焯對自己所藏之書“頗矜惜,不輕借人”。如若是此,那么能讓他在春暖花開之日,拿出來與諸友“欣賞永日”的這部《唐大詔令集》,必定是非同一般的。

如下文所述,此書是吳校本的代表性著作,故吳焯在全書即將校畢之際向眾友展示,這一舉止實際上可視為一種得意心情的流露。

解密《唐大詔令集》

“詔令”即民間所謂的圣旨,是以帝王的名義發布、并經文人學士之手的官方文章。這其中就有不少“獨家新聞”是一般典籍中未記載,或是可以相資參考的。比如《唐大詔令集》卷四十中有一條“度壽王妃為女道士敕”,記錄了壽王妃楊玉環入道一事,其他史書中多未提及。雖不及百字,卻留予后人很大的推想空間。

唐代的詔令,一般散見于《唐會要》、《冊府元龜》等史書,然多有缺漏和訛誤。《唐大詔令集》共有一百三十卷,由北宋宋綬編,其子宋敏求整理,對唐代詔令的考證有重要的文獻價值,但由于年代久遠,歷經元明清三朝無刻本流傳,留存下來的抄本也都不完整,共缺二十三卷,校補難度極大。目前的通行本是中華書局的排印本,它以國圖所藏顧廣圻校本為底本,以張均衡《適園叢書》本(號稱以三個明抄本校勘)參校,是當前最好的整理本。但與吳校本的底本相比,仍有可補者。如:卷四十一《冊昌樂公主文》,中華本缺十一字,吳校本底本不缺。另外,吳本中“貞觀”多作“正觀”,乃避宋諱。由此可知,吳本與流通諸本實非一源,而且是依宋本抄錄,頗具校勘價值。從吳焯的跋文推知,此抄本得自汪立名(西亭),是依據朱彝尊曝書亭藏本所抄。朱氏藏本已不知所蹤,內容僅賴此抄本流傳,更為重要的是,吳焯在這基礎上悉心校讎,完成了許多后代學者想做而未做成的工作。

為此,吳焯夜以繼日地校勘了四個月,從雍正丙午年(1726)小春(農歷十月)至次年新春,翻查了大部頭史書如《唐文粹》、《文苑英華》、《冊府元龜》、《舊新唐書》、《新唐書》、《初學記》等以及唐人文集,對下詔的時間、詔令的內容一一考證。他不僅梳理、補全了《唐大詔令集》本身的內容,還考證出不少史書中的訛誤。抄本中存在的次序錯亂,他也一一挖補拼接,并親手補抄。在現存抄本中,經過校勘的僅有數部,而吳本顯然是校勘最精的一部。

除了嚴謹的校勘,書中還留有不少吳氏評點。如在《放制舉人敕》中,吳焯寫道:“是科劉簣應直言極諫科,考官以其辭過激故抑之。今其文尚傳于世,若登第者都作飄風廽雪矣。”吳焯一生未仕,此言既出,頗有惺惺相惜之感。

有感而發的,還有關于老花鏡的一段跋,很有意思。“人到中年,目眵成華,每見士大夫必加鏡以蓄其光,然一用則不可復止。考之唐宋記載,賦詠之家未聞有及此者,豈目鏡之制創自近古?若昌黎徒自興嗟而已。余行年五十又二矣,回想卅年來校勘舊籍不下十萬余紙,又皆篝燈細書,正如尋山者濟勝有具,方能不倦于行。此天之予我良厚,安可不自勉也。”

由中年眼花談及眼鏡的考證,又及校書自勉,行文一氣呵成。題跋中關于校勘生涯的自述,不見他處記載,極有價值。如果按一紙五百字計算,這三十年間吳焯校勘的古籍竟達五千多萬字!其校書之多,在清初校勘史上足以獨樹一幟,或許只有何焯可以匹敵。由于清初精校本傳世極少,故此書更是顯得彌足珍貴。遺憾的是,吳焯校藏的書籍大多未流傳于后,世人罕知。他所著的《繡谷亭薰習錄》是重要的目錄版本學著作,也未留得全帙,清末由其后裔吳昌綬刊入《松鄰叢書》。而從這部《唐大詔令集》中,我們得以見證了在“顧批黃跋”的樸學鼎盛期到來之前校勘學的一個高峰。在此意義上,這部“吳校本”的代表性著作——《唐大詔令集》,稱之為清初校勘學的重大發現也絕不為過。

劫后幸存,名家遞藏著錄

吳氏瓶花齋藏書,后來大多歸于汪氏振綺堂和許氏鑒止水齋。嘉慶庚申年(1800),許宗彥獲此書,封面上的題字即出自他之手:“唐大詔令集一百三十卷,八冊,原缺二十三卷,蟬花居士校本,嘉慶庚申歸鑒止水齋藏”。《鑒止水齋藏書目》著錄此書。邵懿辰在《四庫簡明目錄標注》中也提到“唐大詔令許氏有舊鈔本,系吳尺鳧所藏,八冊,每冊有長跋” 。許宗彥(1768-1818),號周生,浙江德清人。他與阮元是兒女親家,為官兩個月即辭歸,杜門著書二十年,事跡見載《清代學人列傳》。后移居杭州馬市街如松坊,與瓶花齋相隔不遠。許宗彥所藏多精善之本,不惜重價,然其藏書在太平天國之亂中被燒殘撕毀,令人嘆惋。少數殘帙被兵勇攫賣于市,后由丁丙買回,入藏“八千卷樓”,《唐大詔令集》即是其一,可謂萬幸!

對于此等劫余之書,丁丙非常珍視,將其收入《善本書室藏書志》。首冊卷首的扉頁上黏貼著他手書的提要原稿一紙,另鈐有鑒藏印多方。其中有一方“四庫著錄”印,還有幾張丁丙的夾簽,上面注明了“欽定四庫”的抄錄格式。由此推知,此書應是丁氏兄弟組織補抄文瀾閣《四庫全書》時所據的底本。丁丙去世后的第八年,“八千卷樓”藏書被江南圖書館(今南京圖書館)低價購藏,只有少量零星散出,《唐大詔令集》再次成為漏網遺珍,被藏書家周大輔攬入懷中。這也是八千卷樓藏書迄今尚流落民間的少數幾部善本之一,極為珍貴。

周大輔(1872-?),字左季,室名鴿峰草堂,江蘇常熟人。清末民初,他曾在杭州當過稅吏,收得此書應在此期間。周氏尤喜抄錄稀見善本,現臺灣國家圖書館所藏的《唐大詔令集》蕭山王氏十萬卷樓抄本,配有清光緒三十二年虞山周氏鴿峯草堂抄本,為周大輔過錄吳焯校,當是此書的過錄本。

之后,這部書又為沈曾植海日樓所藏,有沈氏藏印及鴛湖沈氏海日樓藏書標簽,《海日樓書目》著錄。上世紀四十年代,沈氏藏書散出,此書也隨之流于海外。它的新主人沒有留下任何印記,但一定是同樣愛書之人,才能使它在七十年后,完好如初地再度歸來。