上世紀九十年代初,塵封于浙江博物館近半個世紀的數(shù)以千計的黃賓虹作品被整理出來,這些陸續(xù)展出的作品,驚得世人目瞪口呆。以至于,大家不得不重新思考黃賓虹在繪畫史上的定位。

黃賓虹(1865-1955)生前曾對自己的畫做過一個預(yù)言:死后五十年,我的畫會熱鬧起來。果不其然,未及五十年,先生的畫以風(fēng)卷殘云之勢,形成一股席卷全國畫壇的新浪潮,一種“家家賓虹”、“人人賓虹”的畫壇新格局就此構(gòu)建起來;近幾年,先生的畫在拍賣場上一路披荊斬棘,屢創(chuàng)新高,為世人所追捧,且越來越“熱鬧”。他少年學(xué)畫,一生銘記、身體力行其師所告誡的“作畫當(dāng)如作字法,筆筆宜分明”的畫訣。青年時,洋溢著“揮斥方遒”般的書生意氣,結(jié)交譚嗣同,致書康有為、梁啟超,投身于救亡圖存的“變法”、“革命”。中年,辦出版、組社團搞學(xué)術(shù)、做教育,他雖然活動廣泛,瑣事纏身,但繪畫——一刻也未曾離開過他的視線、脫離于他的指尖。

他的畫發(fā)軔于新安、黃山諸家,規(guī)模于四王、龔賢,上溯元、明大家,遠追唐、宋雅韻。他節(jié)衣縮食只為收藏古書畫;不遺余力的搜集戰(zhàn)漢璽印、上古青銅,只為體悟三代、秦漢之古意。在對歷代畫史、畫論,尤其對畫理、畫法的探究使他獲得了化歷史重負為時代生機的能力。上世紀三十年代開始,他強調(diào)“內(nèi)美”即“骨子里的精神美”。1940年代中期至50年代中期,他的畫經(jīng)歷了“陰面山之變”與“簡筆畫之變”:在吸取北宋“陰面山”的變革中,“白賓虹”蛻變成了“黑賓虹”,刪繁就簡,由博返約。藝術(shù)面貌、風(fēng)格的轉(zhuǎn)變固然重要,其實畫家對人生與自然的體悟才是其中關(guān)捩。

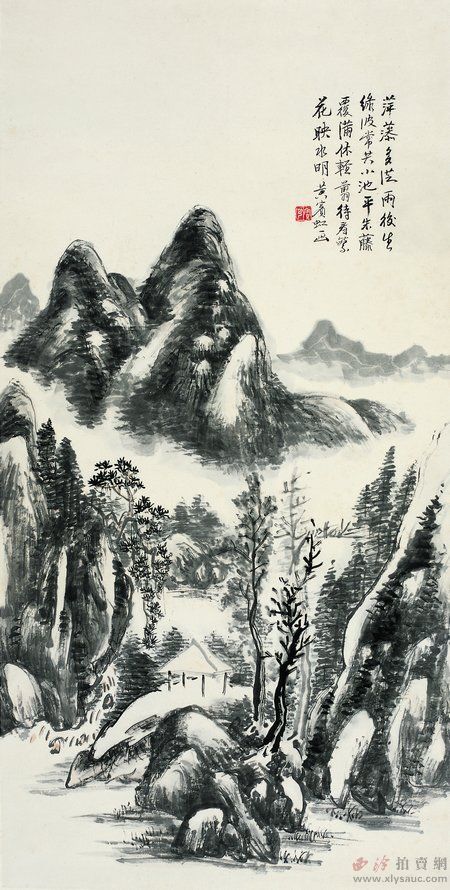

黃賓虹(1865~1955) 秋山雨霽圖

設(shè)色 紙本 立軸 131.5×67.5cm

說明:委托人直接得自畫家本人。

《秋山雨霽圖》水墨淋漓,用筆淳厚,以米氏云山之意寫之,畫面開合有度,布局奇峭,一段流云飄渺于山間,虛實由此而生。畫面墨色偏于幽淡,介于由“白”轉(zhuǎn)“黑”的變革之間。畫題:

萍藻多茫雨后生,綠波常共小池平。朱藤覆滿休輕翦,待看繁花映水明。黃賓虹畫。

黃氏八十八歲時嘗在作品中題“虎兒筆力能扛鼎,余得小米云山松影軸,置行匣中,垂四十年未嘗去諸身也。”米氏真筆,隨身攜帶,體悟四十年而能得其神髓。其畫以一種“近視之不類物象,遠觀而景物粲然”的美感,吸引觀者。黃氏風(fēng)格在近現(xiàn)代畫壇,獨樹一幟,點線抽象,與印象派繪畫風(fēng)格有異曲同工之妙。傅雷先生對此深有感觸:“畫之優(yōu)絀,固不以宜遠宜近分。董北苑一例,近世西歐名作又一例。況子不見畫中物象,故以遠覘之說進。觀畫固遠可,近亦可。視君意趣若何耳。遠以瞰全局,辨氣韻,玩神味;近以察細節(jié),求筆墨。遠以欣賞,近以研究。”

暝色緣江路,炊煙縷縷生。飄花知水定,坐鳥看人行。翠嶺連雙驛,丹楓隔一城。昔年清燕處,猶有踏歌聲。

黃賓虹(1865~1955) 翠嶺踏歌圖

設(shè)色 紙本 立軸 111×40.5cm

說明:委托人直接得自畫家本人。

《翠嶺踏歌圖》崇山峻嶺,高低縱橫,在線與線之間的穿插、點與點之間的相迭、墨與墨之間的映襯中,呈現(xiàn)出一番質(zhì)樸無華的境界。江中小船沿溪而流,似因聽到山中的踏歌之聲,停于岸邊而陶醉不已。就技法而言,此兩件作品已可看出,黃氏并非專摹一家。“常人專宗一家,故形貌常同。黃氏兼采眾長,已入化境,故家數(shù)無窮。(傅雷《觀畫答客問》)”畫家晚年,幾近目盲時,創(chuàng)作出他人生中最為耀眼的作品,在“渾厚華滋,水墨淋漓”的藝術(shù)境界的探索中打開了那扇“頓悟”之門,開啟這扇大門的密鑰,是外在視力的衰退而導(dǎo)致的內(nèi)在視力的澄明,在心手相忘的自由狀態(tài)與“不齊之齊”的審美價值的相互作用下,漸老漸熟,乃造平淡。

自上世紀初,從陳獨秀的革“王畫”的命,到康有為的“衰弊極矣”,再到徐悲鴻的“改良”實踐,及至上世紀八十年代中期,尋找中國畫“出路”的腳步從未停止。直到黃賓虹的作品如同“寶藏”一般的被挖掘出來,人們似乎尋到了一條新“出路”。至今,這股“黃賓虹熱”依然風(fēng)靡不減。隨著世人對黃氏作品的認識越來越深刻,未來定是一番“朱藤覆滿”的氣象,而我們只需默默地“待看繁花映水明”。