西泠印社2010秋季藝術品拍賣會中,“清代校勘第一家”顧廣圻批校的《戰國策》可謂一戰成名。該書以800.8萬元的驚人價格,一舉創下國內古籍善本單件拍品最高紀錄、批校本拍賣最高紀錄。“顧批”的驚喜尚未落幕,與之齊名的“黃跋”又將驚現西泠春拍。這里提到的“黃跋”便是經過乾嘉間第一藏書大家黃丕烈刊刻、作跋的影宋本《國語》。

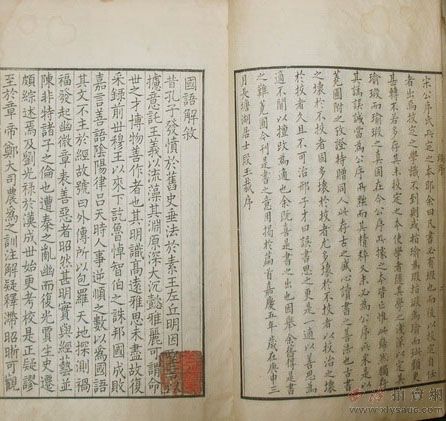

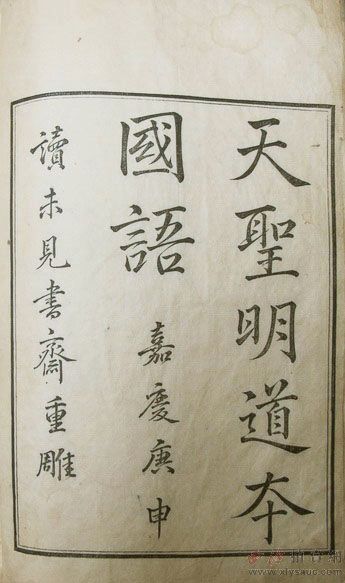

《國語二十一卷附校刊明道本韋氏解國語札記一卷》,(吳)韋昭注,(清)黃丕烈撰,清嘉慶五年(1800) 黃氏讀未見書齋刻本,2冊,紙本,28.1×17.8cm

清代樸學大興,因此也造就了一個藏書、校書的黃金時代,而顧、黃二人更是有清一代精于此道的佼佼者,凡古籍善本,但經其中一人之手,必定在內容和身價方面同時得到極大提升,這在當時便已經是學界和業界的共識。因此,此次黃跋《國語》一經現身,立即令整個藏書圈為之震動;同時,該書的傳奇經歷、極高的學術價值也引起了學術界的極大關注。據悉,相關的學術研討會正在緊張籌備中。

“黃校”“黃刻”“黃跋”齊集一身

這部《國語》為嘉慶五年庚申(1800)黃氏讀未見書齋的影宋刊本,亦為黃丕烈“士禮居叢書”中的第一部,故而極受重視。黃丕烈當年不僅與顧千里一起參照多個《國語》版本悉心校對,最終選定影宋明道二年本作為刊印底本,還請了錢大昕、段玉裁等學界巨擘為之作序,并由著名書法家李福手書上板,堪稱是集眾家所長的精善之本。

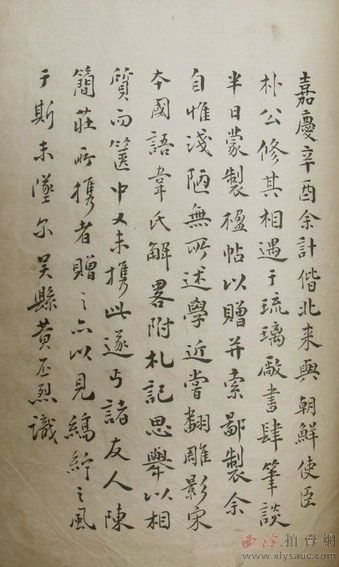

此書共兩冊,高麗裝幀,封面與封底均用該國皮紙,品相精好。每冊扉頁有朝鮮純真王后垂簾聽政時期權臣金羲淳的鈐印,印色殷紅,略有漫漬。黃丕烈手跋一百單八字,題贈朝鮮使臣樸修其,是現知黃氏題跋域外友人的唯一一種,對中朝文化交流史研究具有重要價值。如今,這部書歷經兩世紀的流離顛沛,一朝歸國,完璧如初,實在是令人感嘆。

京城偶遇,縞纻遺風賴書傳

人們或許會問,一部中國古籍,何以會用高麗裝幀,難道咱們的《國語》也是韓國人寫的?這當然是笑談,不過我們今天談論的這個本子的確與我們的鄰邦頗有些淵源。

話說嘉慶六年辛酉(1801),時年39歲的黃丕烈在幾經科場失意后,再度赴京參加“舉人大挑”, 此時的他,雖然尚未對仕途完全斷念,但主要心思已轉移到對古籍善本的搜集和整理上。北京琉璃廠自然成了他徘徊流連之所,正是在這里,他邂逅了朝鮮使臣樸修其。兩人筆談半日,臨別時樸修其以楹帖贈黃丕烈,黃丕烈想起自己去年刊刻的《國語》,可惜未隨身攜帶,于是就取了同行友人陳簡莊所攜的這部《國語》,題跋回贈,以續“縞纻之風”。百余字跋文言簡意長,聲情并茂,盡顯黃氏之風,其書法,亦能一空倚傍,蒼秀絕倫,殊不容有人作偽也。

關于這段偶遇,還可以從這部《國語》的出借者陳鱣(簡莊)和樸修其后人的身上找到旁證。據錢泰吉《陳鱣傳》記載:“嘉慶辛酉會試至京,于琉璃廠書肆識朝鮮使臣樸修其檢書,各操筆以通語言,樸修其以所撰《貞蕤稿略》貽仲魚,仲魚報以《論語古訓》,各相傾許,一時以為佳話。” 陳鱣在《貞蕤稿略》序言中提及此事。樸修其之子樸長馣在《縞纻集》卷三中也記錄了陳鱣與其父親的一段筆談。

至于扉頁中的金羲淳之印,目前只能以邏輯作大略推斷。嘉慶辛酉年(1801),權臣金祖淳受先王遺命輔政,權傾當朝,一時無兩。本部《國語》的主人金羲淳似為金祖淳之弟,當朝王妃之叔,先后繼任刑曹判書、吏曹判書、兵曹判書,可謂一人獨領半璧江山,但有使臣至中國,莫非受其本人委派。使臣歸國后將所得罕物貢獻上奉,這應是本部《國語》流入朝鮮宮廷的正當孔道。得者寶之愛之,故此,時越二百余載,本書“品相”依然清爽,頗不似前朝舊物。

一朝歸國,“黃跋”《國語》動學界

朝鮮三千里江山緊鄰中國,該國士者時時提及與黃氏之交誼,以為無上榮耀。而中國學人往往將目光聚集東瀛,對中朝文化交流的記述反不以為然,且抱“姑妄言之姑聽之,豆棚瓜下雨如絲”態度,因此百多年來,苦于無實物佐證。此部《國語》榮歸故里,不僅是中國文壇的一樁異聞,亦是中國與近鄰朝鮮文化交流的一段傳奇佳話,更能填補史料空白。

學術界對此表現出了極大的熱情和關注。雖然西泠拍賣此前已將書影資料寄給各路學者,供其研究,但登門觀書者仍絡繹不絕。目前,學界相關人士正在籌劃“黃跋”“顧批”的學術研討會和鑒賞會,誠邀專家學者在今年6月12日(黃丕烈誕日)這天共襄盛舉。(具體時間地點待定)

語云,知之者不如好之者,好之者不如樂之者。黃丕烈非但知書,且亦樂在其中,其嗜書之篤,可謂空前絕后。姚伯岳教授在《黃丕烈評傳》中說“同時能做到藏而能鑒,鑒而能讀,讀而能校,校而能刊,刊而能精者,則首推黃丕烈”。在當今藝術市場中,“黃刻”之罕已近傳說,“黃跋”的價值已邁宋刻,此部《國語》得“黃刻”“黃跋”“黃校”于一身,跋文涉及友邦宮廷,且又歸自海外,其珍貴程度自不待言。